Germán Vega García-Luengos, 2025

A la memoria de Jaime Moll y Don Cruickshank,

a quienes tanto debe la materia que aquí se aborda

- CONTENIDO

- LA ATENCIÓN EN ALZA A LA TRANSMISIÓN IMPRESA DEL TEATRO BARROCO

- UNA DISTINCIÓN BÁSICA: LOS FORMATOS DE LA TRANSMISIÓN IMPRESA

- LOS PRIMEROS PASOS DE LA COMEDIA NUEVA EN LA IMPRENTA

- LAS COLECCIONES PARTICULARES DE LOS DRAMATURGOS

- LAS COLECCIONES DE VARIOS AUTORES

- LAS COMEDIAS SUELTAS

- IMPRESOS SUELTOS DE PIEZAS BREVES

- LAS RELACIONES DE COMEDIAS

- UN EJEMPLO PRÁCTICO DE LA TRANSMISIÓN IMPRESA

- BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

LA ATENCIÓN EN ALZA A LA TRANSMISIÓN IMPRESA DEL TEATRO BARROCO1

La enorme acogida que tuvo el teatro del Siglo de Oro en su época, con prolongación hacia las siguientes, es responsable del volumen ingente de textos conservados, restos de una cifra aún más crecida de los que se escribieron y circularon2. Su condición genérica disponía que los escenarios fueran su destino prioritario. No obstante, algo más de una década después de que la fórmula de la comedia nueva se impusiera en estos, comenzó su trayectoria en las imprentas y librerías, compitiendo con otros géneros destinados a la lectura. Aun a falta de una contabilización precisa de las obras de los distintos géneros y subgéneros literarios que salieron de las imprentas desde principios del siglo XVII hasta el primer tercio del XIX, la impresión es que las triunfantes fueron las dramáticas, y en particular, las comedias. François Lopez lo ha expresado de forma contundente: «Los géneros teatrales eran en la librería española del Antiguo Régimen los géneros más presentes y pedidos, la mercadería “por excelencia”, la más vendible y vendida […] [En] una historia de la lectura en España, durante el Antiguo Régimen y no pocas décadas después, ha de ocupar la comedia, con todos los géneros menores que le hacían compañía, un lugar privilegiado» (Lopez 1996, 603)3. Son dignas de atención las razones de esta preferencia: cuánto pudo influir su éxito escénico y cuánto las características literarias especiales de las comedias, que las acercaban a otros géneros que tenían el verso como modo de expresión y el enredo como factor destacado de las historias referidas. Asimismo, merecerá la pena reflexionar sobre lo que esto pudo influir en el desarrollo de esos otros géneros de ficción.

En todo caso, la afición a la lectura teatral se constituyó en el factor principal para la conservación de los textos4. Aunque ese apego también hizo que se desarrollara la circulación de manuscritos —es clara la importancia que para toda la literatura aurisecular tuvo este cauce—, los impresos contribuyeron mucho más a la preservación, dado el número de copias que ponía en circulación cada tirada; lo que no quiere decir que de bastantes de ellas no nos haya llegado ningún ejemplar.

También hay que ser conscientes de que ni manuscritos ni impresos han conservado ese teatro en las mejores condiciones, principalmente por tratarse de un producto comercial con escasas normas reguladoras y con mínimos mecanismos de control. Los textos se difundieron a nombre de los dramaturgos que mejor vendían en cada momento (que no tienen por qué coincidir con la valoración actual). La necesidad de minimizar los costes, hacía que los textos sufrieran recortes, y el escaso cuidado que se ponía en la elaboración añadía más alteraciones textuales a las que ya traían los textos tras el proceso de ajustes a las necesidades de las compañías y de copias sucesivas5.

A buen seguro que el teatro barroco español es uno de los capítulos sobre el que más trabajos se han volcado, en correspondencia a su importancia y a sus dimensiones en todos los órdenes; y, sin embargo, ha sido deficitario en uno de los frentes de estudio que más condiciona al resto, por lo que en buena lógica debería haber sido prioritario: el conocimiento de las fuentes primarias. De alguna manera se ha estado construyendo la casa sin esos cimientos que para los estudios literarios son la recuperación y análisis de las copias supervivientes de las obras, en los que basar la elaboración de ediciones críticas. Solo sobre textos en condiciones se pueden estudiar cabalmente las tramas, las trazas, los temas, los motivos, los sentidos, los estilos, los autores, las fases, las tendencias. Es cierto, que el objeto de análisis, el teatro de esa época, no lo pone nada fácil, dado el volumen de lo conservado y la complejidad de problemas con que nos encontramos, causados en buena medida por su ya mentada condición comercial; pero eso no debería llevarnos a dejarlo de lado, sino a intensificar nuestros esfuerzos.

Afortunadamente, se ha dado un progresivo cambio de actitud. Es un paso parejo, en cierto sentido, al que los investigadores en esta materia, fundamentalmente formados e interesados en el componente literario de las obras, tuvimos que dar al convencernos de que esos textos no cobran todo su sentido sin su dimensión escénica; a partir de lo cual nos esforzamos por estar a la altura y pertrecharnos de los conocimientos necesarios para controlar ese flanco imprescindible. De igual manera, vemos cada vez con más claridad lo pertinente que es atender a la transmisión de cualquier texto literario, porque en ella pueden estar claves importantes de lo que nos ha llegado6. Y especialmente en el caso de un género como el dramático cuyas obras estuvieron aún más expuestas a los efectos de la transmisión, desde el momento en que empezaron a circular entre copistas de compañías a cuando llegaron a las imprentas. Cada vez es más normal dedicar párrafos o apartados a estas cuestiones en los trabajos sobre teatro aurisecular, en especial cuando lo que se aborda es una edición crítica. Y esto es algo de lo que también debemos estar satisfechos: de cómo en los últimos años, y con ritmo creciente, se ha venido saldando esa clamorosa cuenta pendiente que era disponer de ediciones rigurosas de los textos. Ni siquiera las teníamos de los dramaturgos más destacados. Pero se camina con buenos pasos hacia un horizonte que ya se divisa —y que si no está más cerca ya no es tanto por culpa de los investigadores como de la enormidad de los repertorios heredados— en el que dispondremos en condiciones adecuadas del teatro completo de la docena de dramaturgos más destacados; y con impulso para proseguir con los de otros peor situados. Los estudios introductorios de centenares de estas ediciones suelen prestar atención más o menos detallada a los problemas de transmisión, y serán de gran utilidad para elaborar un estudio conjunto de estos aspectos.

También en los últimos tiempos se ha prestado atención a aspectos de la vida teatral cuyo mejor conocimiento redunda en beneficio del que ahora nos ocupa. Es el caso de la censura, tan presente en los escenarios —basta ver las anotaciones correspondientes en tantos manuscritos conservados— como en su trayectoria impresa —donde los paratextos deben incluir las licencias correspondientes, al menos en los volúmenes de partes. De todo ello se ocupa el proyecto CLEMIT, que coordina Héctor Urzáiz (en elaboración y 2019).

Sobre este cambio de actitud en la atención a la transmisión impresa del teatro nos habla a las claras la puesta en marcha de dos proyectos que se proponen el registro y estudio de los impresos sueltos, que sin duda es la parte más complicada de la presencia del teatro en las prensas: Comedias sueltas. Survey of Spanish comedias sueltas printed before 1834 in the collections of US libraries, coordinado por Szilvia Szmuk-Tanenbaum; e

El primero ofrece ya una nutridísima nómina de ejemplares procedentes de bibliotecas de los Estados Unidos, cuyo registro se acompaña de las imágenes de portada y última página. Progresivamente se incorporan al proyecto otras secciones con bibliografías, ensayos sobre la materia, glosarios de voces especializadas, catálogos, banco de ornamentos tipográficos, etc. El segundo proyecto propone el diseño de un modelo de registro ideal con el objetivo de crear una base de datos de todos los impresos sueltos con textos del teatro español del Siglo de Oro publicados entre los años 1600 y 1834. Ha dado sus primeros frutos en congresos y publicaciones, con interesantes aportaciones centradas especialmente en el lado más oscuro de estos impresos, que son los que carecen de datos de imprenta. Además de los resultados parciales, es alentadora la atracción experimentada por los componentes jóvenes del equipo hacia una materia que en los últimos tiempos parecía al margen de los intereses de los investigadores.

Pero pocos en las generaciones últimas han mostrado su entrega a la causa como Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer, que en 2015 defendía su tesis doctoral Del corral al papel: estudio de impresores españoles de teatro en el siglo XVII, fruto de un laborioso esfuerzo sostenido en el tiempo, y que hoy puede consultarse en línea, aparte de ser la base firme de los trabajos del autor que están viendo la luz estos años.

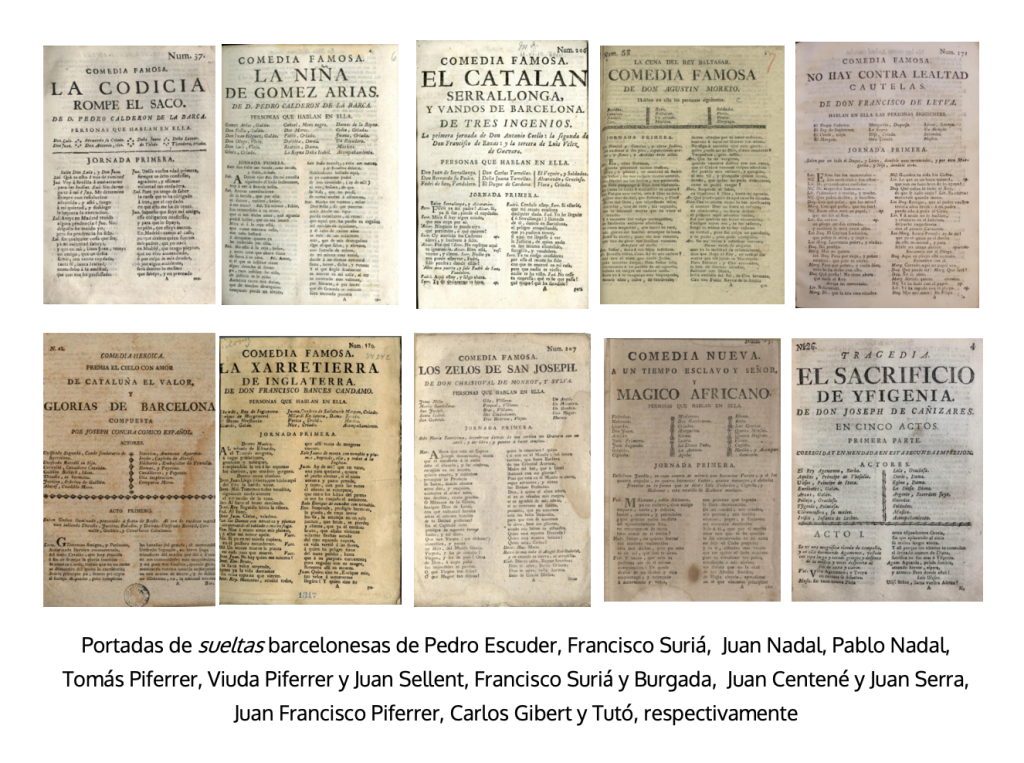

El interés por la materia se ha reflejado en la celebración de seminarios para tratar sobre aspectos específicos de la vida en la imprenta de la comedia nueva. En 2009, en la Casa de Velázquez, coordinado por Florence D’Artois y Santiago Fernández Mosquera, tuvo lugar el dedicado a las partes de comedias, formato con el que se dio a conocer una porción notable del teatro conservado, a fin de determinar si constituyeron un género editorial con planes coherentes de los responsables de su diseño7. En abril de 2013 el Instituto Almagro y el grupo PROLOPE organizaron en Barcelona un coloquio internacional sobre la trayectoria de la comedia española en las imprentas catalanas8. En febrero de 2023 se celebró en la Biblioteca Nacional de España (BNE) el congreso «Métodos para la investigación del patrimonio teatral del Siglo de Oro: tradición e innovación», que pretendía dar a conocer las investigaciones de los equipos federados en ASODAT, uno de los cuales es ISTAE. Sus miembros aportaron interesantes novedades sobre los impresos sueltos9.

Entre noviembre de 2017 y marzo de 2018 se programó en la BNE la que posiblemente haya sido la exposición más importante sobre el género en estos años que interesan, con el título «Lope y el teatro del Siglo de Oro». En ella se quería reflejar las claves de esta manifestación y su pervivencia hasta hoy, en los escenarios y como objeto de estudio. Una de sus secciones llevaba por título «El teatro también se lee. De las tablas a las prensas», y en ella se ofrecían ejemplares de los distintos formatos. Todo presidido por un mural con el esquema general de la producción impresa, que utilizaremos más adelante, como frontispicio de los apartados que se dedican a cada tipo de impreso10.

El gran impulso que con las nuevas herramientas digitales se ha podido dar en cualquier campo de conocimiento también ha llegado a este. Si en estos años ha habido pocos catálogos específicos de impresos teatrales a la manera tradicional, han sido suplidos con creces por el acceso a los catálogos en línea de la mayoría de las bibliotecas importantes, y entre ellas las que disponen de fondos teatrales más ricos: Biblioteca Nacional de España en Madrid, Biblioteca del Institut del Teatre de Barcelona, Biblioteca Histórica de Madrid, British Library de Londres, Bibliothèque National de Paris, Biblioteca Nacional de Lisboa, Österreichische Nationalbibliothek de Viena, Bayerische Staatsbibliothek de Munich, Boston Public Library y bastantes más.

Pero no solo eso, un número importante de impresos teatrales ha sido digitalizado y hoy forma parte de las bibliotecas electrónicas de esas instituciones (BDH de la BNE, Memoria de Madrid de la BHM, Universidad de Oviedo, etc.) o de portales que los agrupan, como Google Books, TextArchive, Cervantes Virtual, Hispana, Internet Archive, HathiTrust, etc. Era impensable hace unos pocos años el acceso que hoy tenemos a tantos ejemplares completos. Y el ritmo crece.

Las nuevas tecnologías están haciendo que mejoren exponencialmente las posibilidades de los catálogos y bibliografías tradicionales para localizar e identificar testimonios. Las capacidades de las aplicaciones de procesamiento de imágenes que hoy ya están en uso con otros cometidos (Google Imágenes, Ornamento de Iberian Books, etc.) auguran unos magníficos resultados en cuanto se ajusten para identificar la procedencia y la fecha de los impresos sin datos de imprenta, a través del diseño tipográfico y la combinación de tipos. Es este uno de los objetivos más apetecidos para quienes nos dedicamos a los impresos teatrales antiguos.

Las aportaciones de estos últimos años, tanto las analógicas como —y sobre todo— las digitales, vienen a sumarse a todos los trabajos que durante décadas han cimentado un mejor conocimiento de la transmisión del teatro español del Siglo de Oro desde su tiempo al nuestro: catálogos de fondos teatrales (generales o de comedias sueltas), bibliografías sobre dramaturgos u obras especiales, estudios bibliográficos de casos particulares, etc. Hemos intentado recoger las referencias a todos estos ricos materiales en el apartado «Bibliografía fundamental sobre fuentes primarias del teatro clásico español», dentro de la sección dedicada a «Fondos antiguos» del macroportal de Teatro Clásico Español (TCE), de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Vega TCE). En un apartado final de «Bibliografía complementaria» ofreceremos una selección de las referencias que no se hayan citado explícitamente en él y, por lo tanto, no consten en la «Bibliografía».

1El presente trabajo tiene como precedente «La investigación sobre los formatos del teatro español del siglo XVII en la imprenta» (Vega 2009a). Desde entonces han pasado quince años y bastantes cosas en la materia que nos ocupa, de las que aquí se quiere dar cuenta, sin renunciar a lo que entonces se dijo y sigue teniendo vigencia. No han faltado noticias tristes en este tiempo, entre las que deben destacarse las muertes de Jaime Moll, en 2011, y de Don Cruickshank, en 2021, los dos grandes del estudio de la trayectoria del teatro barroco en las prensas y librerías: nos hemos quedado sin esa última instancia a la que recurrir con las preguntas más difíciles. A su memoria está dedicado este trabajo.

2Está aún por registrar el número de textos que hoy podemos leer y qué proporción guarda con el de los que se escribieron y se han perdido. Respecto al primero se repite en distintos trabajos la cifra de 10000, que incluiría los distintos géneros. Parece que el origen del apunte está en La Barrera que lo calcula muy grosso modo [1860: IX]. Ni siquiera estamos en condiciones de afirmar si se acerca a la realidad; lo que nos habla de lo que aún nos falta para controlar bibliográficamente el teatro del Siglo de Oro, y en especial el escrito bajo los auspicios de la Comedia Nueva. Más difícil aún es señalar cuántos manuscritos e impresos antiguos se conservan. Acercarnos a esas cifras nos ayudará a conocer aspectos importantes de ese fenómeno que tanta repercusión tuvo dentro y fuera de nuestras fronteras; podría incluso—mediante diferentes operaciones, para la que serían de gran ayuda las herramientas digitales, y en particular la inteligencia artificial— apuntar una cifra más o menos aproximada del volumen total de obras que circularon. Sobre la posibilidad de algunos cálculos parciales hablaremos más adelante.

3Ver también Vega 2002a.

4Los recuentos hechos a partir de las bibliografías de dramaturgos más completas con las que hoy contamos —Profeti (1976a, 1982a, 1983); Reichenberger (1981); González Cañal, Cerezo y Vega (2007)— arrojan resultados muy expresivos de la importancia de la imprenta en este aspecto: de cerca del 90 % de las comedias registradas se han conservado impresos antiguos, y más del 60 % no cuenta con ningún manuscrito.

5Un planteamiento general sobre los avatares a los que se ven sometidos los textos dramáticos del siglo XVII, dado su estatuto peculiar entre lo literario y lo comercial y las condiciones materiales en que se elaboran y consumen, pueden verse Iglesias (2001) y Vega (2003).

6Francisco Rico ha ofrecido abundantes testimonios de cómo el proceso de publicación de la más celebrada obra literaria española de todos los tiempos dejó sus marcas en el texto que hoy conocemos (Rico, 2005).

7Sus actas se publicaron en Criticón, 108 (Ejemplar dedicado a Las comedias en sus partes: ¿Coherencia o coincidencia?, 2010).

8La mayor parte de los trabajos presentados se publicaron en el volumen La comedia española en la imprenta catalana: Coloquio Internacional, Barcelona, 11 y 12 de abril de 2013, Felipe B. Pedraza y Almudena García González (eds.),[Cuenca], Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2014.

9Los trabajos están publicados en Hipogrifo. Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro, 11/1 (2023).

10Gracias a que su catálogo fue online hoy puede consultarse todo lo expuesto, incluidos los contenidos de los puestos lab, correspondientes a los productos digitales (Valdés y Vega 2019).

UNA DISTINCIÓN BÁSICA: LOS FORMATOS DE LA TRANSMISIÓN IMPRESA

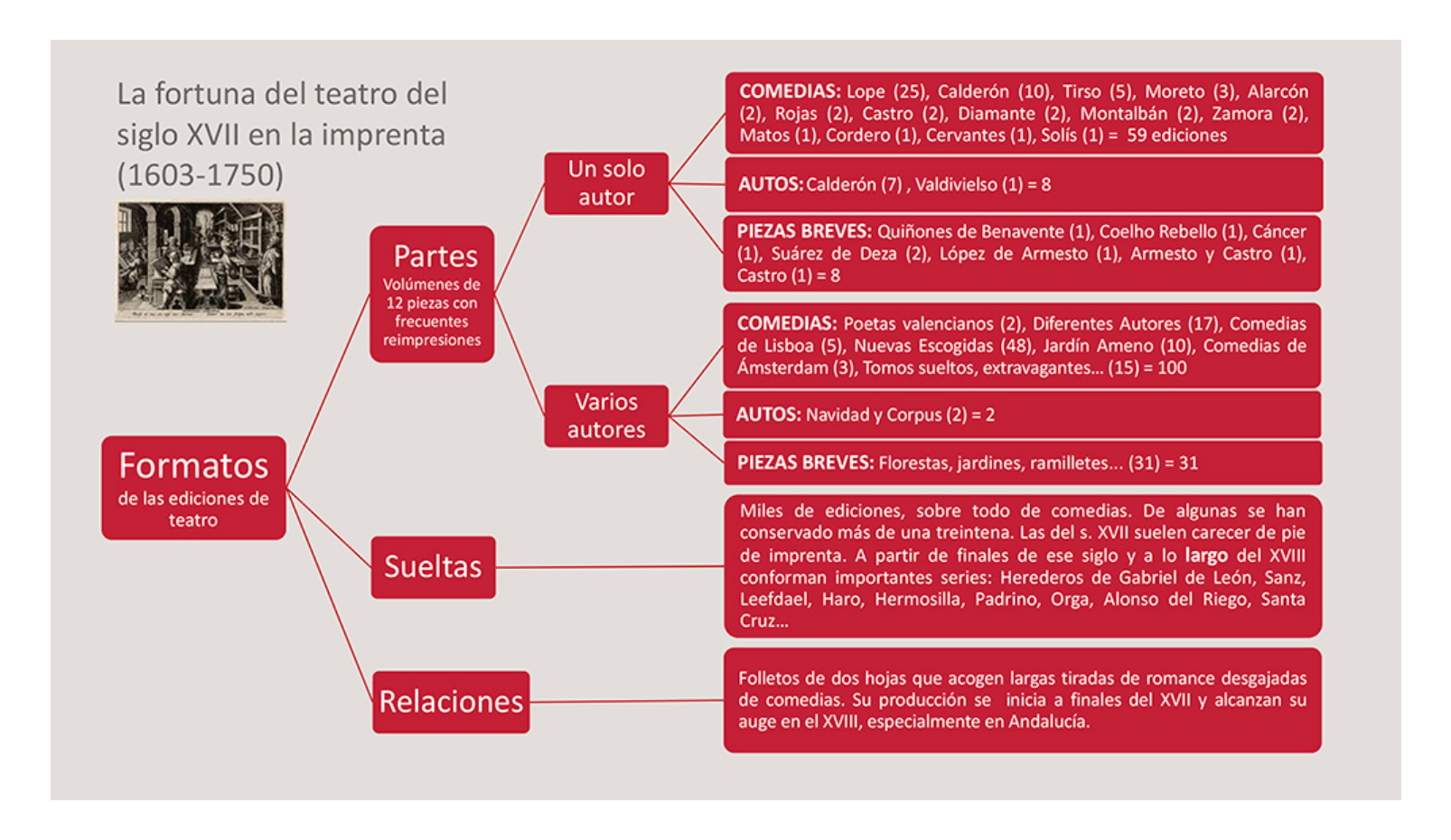

Dos son las modalidades de publicación del teatro español del siglo XVII11: la conjunta de varias piezas teatrales, a la que los contemporáneos denominaban parte; y la de una pieza única (o acompañada, circunstancialmente por otras menores), conocida como suelta12. La imprenta también dio a la luz las llamadas relaciones de comedias, impresos de medio pliego, en cuyas dos hojas se recogen normalmente los monólogos en romance de algún personaje. En el gráfico que sigue se refleja de forma sintética la tipología y las cifras de la producción editorial española durante el periodo de vigencia de la comedia nueva13.

11Un panorama sintético de la trayectoria del teatro español en las prensas desde la época de los incunables hasta Calderón puede verse en Cruickshank (1981a). Ver también Vega (2013a) y Gómez Sánchez-Ferrer (2016).

12Don W. Cruickshank (1985 y 2015) ofrece una acertada explicación de los formatos desde criterios tipográficos y con atención a las consecuencias ecdóticas.

13Fue elaborado para la exposición Lope y el teatro del Siglo de Oro, celebrada en la BNE (2017-2018).

LOS PRIMEROS PASOS DE LA COMEDIA NUEVA EN LA IMPRENTA

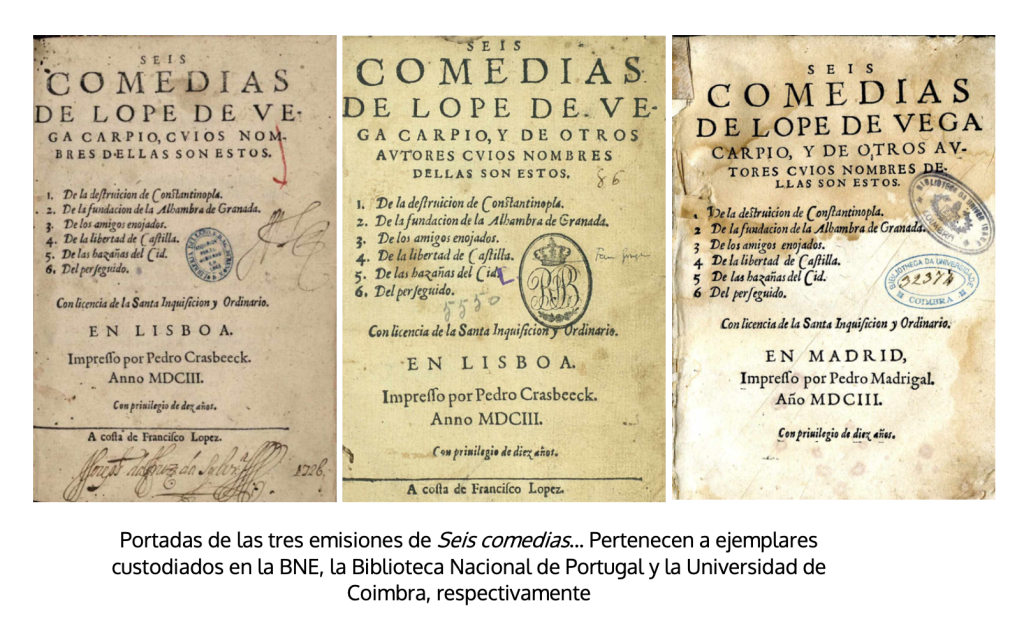

El primer paso conocido se dio bajo la fórmula agrupada14. Lo constituye un volumen fechado en 1603 del que se han localizado tres emisiones diferentes con los títulos alternativos de Seis comedias de Lope de Vega Carpio o Seis comedias de Lope de Vega Carpio y de otros autores, al igual que los pies de imprenta en los que se atribuye a Pedro Craesbeeck en Lisboa o a Pedro Madrigal en Madrid. Así pues, arranca la trayectoria impresa de la fórmula nueva con un enigma bibliográfico, que de alguna manera está anunciando la complejidad de las relaciones entre teatro e imprenta. Sobre él se han pronunciado desde el propio Lope a los diferentes bibliógrafos especialistas en la materia. Hoy puede considerarse que el nudo está deshecho en lo fundamental, gracias al reciente trabajo de Luis Iglesias: «Todos los ejemplares descritos, sin excepción […] presentan los mismos errores en la signatura y la foliación. Por lo tanto, es absolutamente seguro que se trata de una única edición, lo que también confirma la coincidencia en las numerosas erratas del texto, los abundantes lusismos y, en fin, la alteración del orden en que se editan las comedias respecto al que se anuncia en las portadas» (Iglesias 2013, 726). Todos habrían salido del taller lisboeta:

Lope, que tanto había tenido que ver con la implantación del «arte nuevo» en los tablados alrededor de quince años antes, figura como gancho en la portada de este libro, que ya marca algunas características de la trayectoria que ahora se inicia, como es la utilización de reclamos comerciales poco veraces: solo una comedia de la media docena es del escritor cuyo nombre se propone al frente del libro, la titulada El perseguido. Por otra parte, el número de piezas recopiladas, que a la postre debió de repercutir en la fijación del que quedará como patrón, podría estar siguiendo el modelo de un libro de prestigio como es el de Las seis comedias de Terencio escritas en latín y traducidas en vulgar castellano por Pedro Simón Abril, reeditado en al menos cuatro ocasiones entre 1577 y 1599.

Así pues, el inicio de la singladura en la imprenta del teatro triunfante se produce con cierto retraso, motivado posiblemente por la inseguridad de que la propuesta fuera a prosperar, y en un taller que no se ubica en el que ya es el foco principal de la producción escénica de ese teatro, Madrid, ni en las otras capitales que lo siguen en importancia, como Sevilla, Valencia o Valladolid; sino en Lisboa. Eso sí, se trata de un taller que tendrá un sostenido papel en la edición teatral de las primeras décadas15.

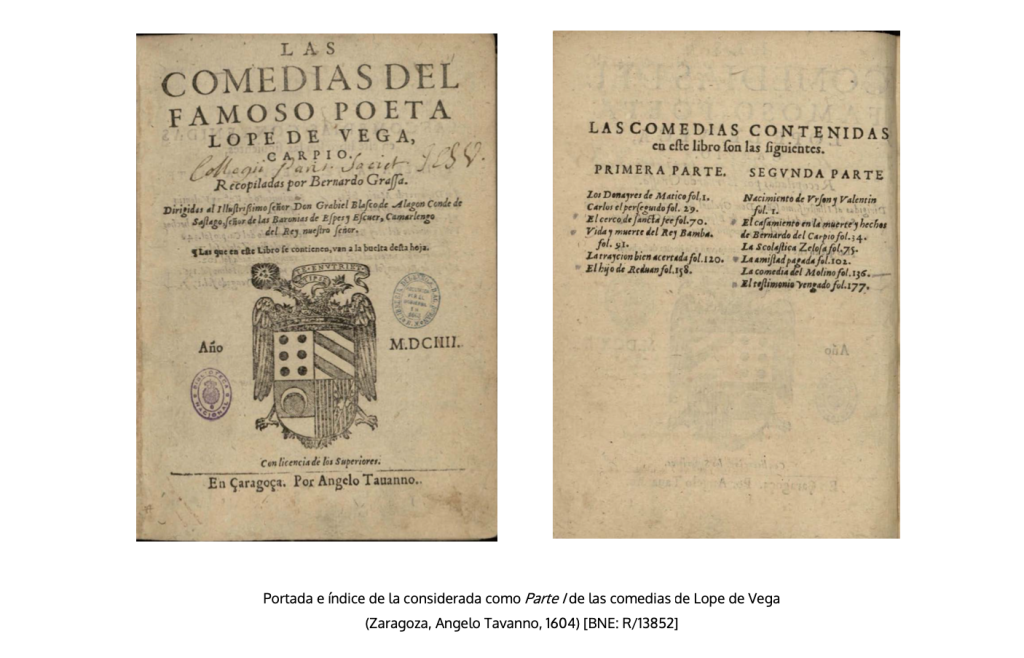

Al año siguiente, en 1604, aparecía el libro Las comedias del famoso poeta Lope de Vega Carpio, recopiladas por Bernardo Grassa, considerado como la Parte I del dramaturgo e inicio ya claro de una prole numerosa de volúmenes del mismo escritor y de otros16. A partir de aquí, salvo raras excepciones, la docena se habría de erigir en unidad de medida de la parte de comedias. Es decir, el doble que el tomo de 1603; lo que no parece fortuito: la edición princeps de la Parte I (Zaragoza, 1604) consta, en realidad, de dos secciones diferenciadas tipográficamente de seis comedias cada una. Solo a partir de la edición de Valladolid de 1604 se ofrecen como un bloque conjunto17.

La primera vez que se utilizó el término parte en una recopilación de textos teatrales fue, al parecer, en la Primera parte de las comedias y tragedias de Juan de la Cueva (Sevilla, Andrea Pescioni, 1583; reeditado por Juan de León en 1588), y llegó a convertirse en sinónimo de libro de comedias (o de otras piezas teatrales). En origen se trataba de señalar que el volumen en cuestión formaba «parte» de una serie de unidades semejantes; de hecho, siempre aparece acompañado del ordinal correspondiente, aunque la secuencia se quede solo en la «parte primera», como en el caso del dramaturgo sevillano que se acaba de citar18 o en el de Matos Fragoso (1658). Ni el libro de 1603 ni el de 1604 ostentan este sustantivo en sus portadas, porque sus promotores no tenían una idea —al menos expresa— de continuidad. Una vez lanzado el proceso, será rara la publicación de volúmenes aislados; lo más normal son las colecciones, que pueden dividirse en dos tipos, no en todos los casos diferenciados con claridad: aquellas cuyos volúmenes o partes recogen las obras de un mismo dramaturgo, y las que acogen las de varios.

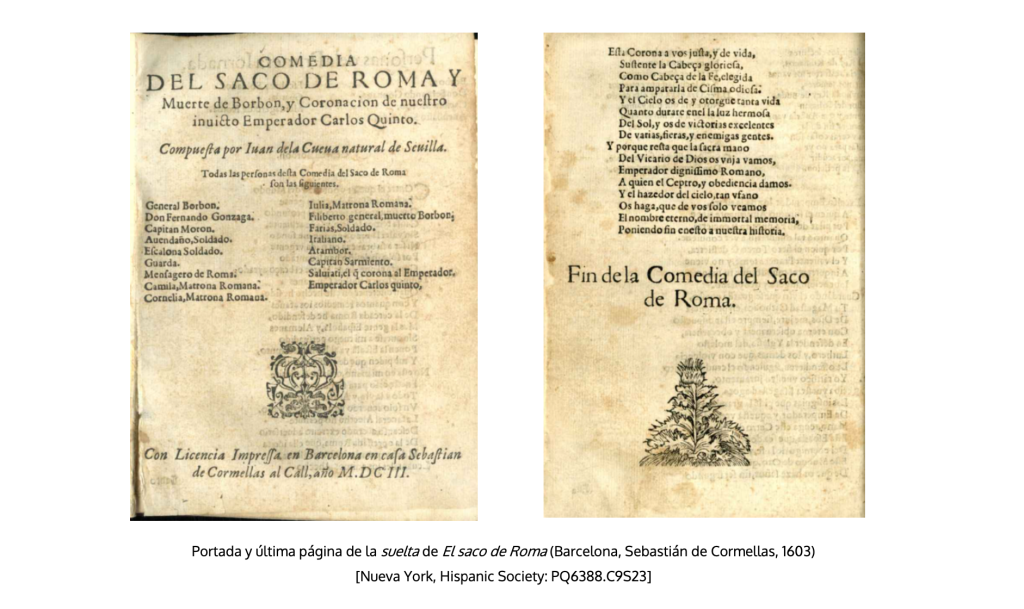

Al tiempo que aparecía la recopilación lisboeta, lo hacía también un testimonio del otro gran formato de la difusión impresa. En 1603 la imprenta barcelonesa de Sebastián de Cormellas, otra de las que tendrá una destacada trayectoria en la impresión de piezas teatrales19, publicaba una suelta de la Comedia del Saco de Roma, sin que conste el nombre de Juan de la Cueva, su autor20. A pesar de las diferencias y de que no se trata de una pieza en la órbita del nuevo teatro, no deja de ser un caso interesante que, al tiempo que recoge la tradición de impresiones de piezas sueltas en 4º del siglo XVI, anuncia las características del formato que tanta importancia habría de adquirir a medida que avance la edición teatral.

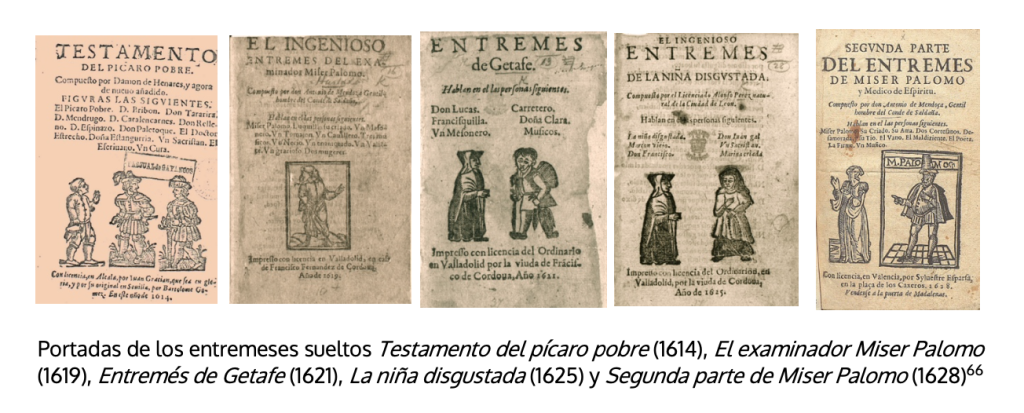

En 1609 Sebastián de Cormellas publicó también otra rareza bibliográfica: el entremés del Testamento del pícaro pobre, atribuido a Damón de Henares, posible seudónimo de un dramaturgo sin identificar. Parece ser el primer impreso suelto conservado de una pieza de los géneros breves de la comicidad; un tipo que, como veremos, se quedará muy lejos en número del alcanzado por la comedia. Se compone de 16 hojas en 8º, que se constituirá en el tamaño más habitual para este tipo de piezas. El único ejemplar que se conserva se custodia en la Biblioteca Municipal de Besançon (sig. 243.109). Fue reeditado en 1614 en Sevilla, por Bartolomé Gómez21.

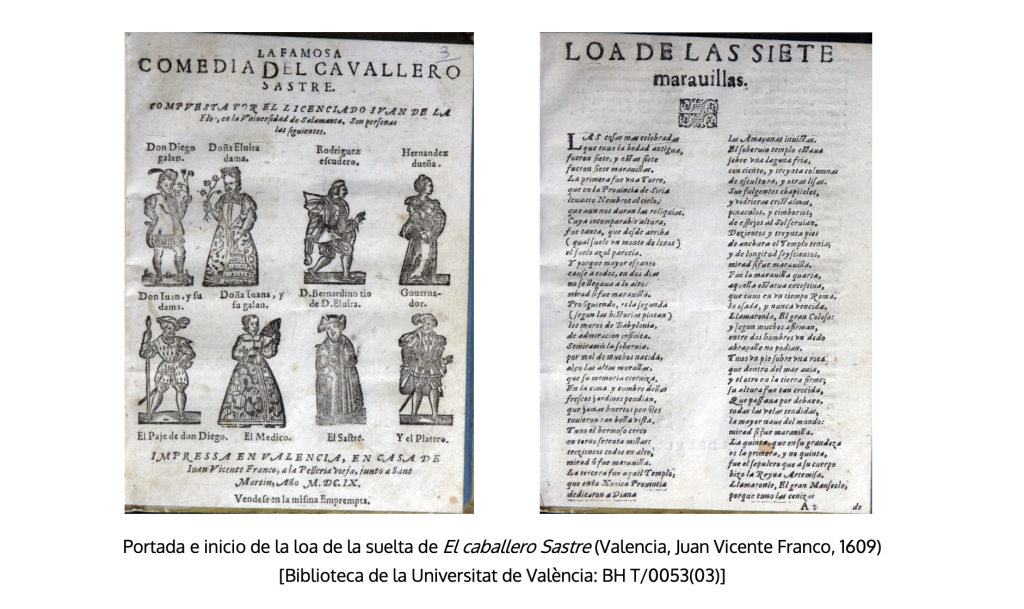

Aunque los primeros años parecen estar dominados por el formato de parte, no faltan otros especímenes tempranos de sueltas, anteriores a la gran proliferación que se produjo a mediados de los años veinte coincidiendo con la suspensión de licencias en el reino de Castilla, y sobre los que no parece que se haya prestado atención, por lo que nos detendremos en ellos algo más de lo que conviene a una síntesis. Son tres los localizados, impresos en Valencia, la otra gran ciudad del oriente peninsular, que gozaba de un dinamismo cultural y teatral notables desde la centuria anterior, y de la que también se ha destacado su actividad innovadora en la impresión teatral (Cruickshank 2017, 145). El más antiguo lleva en el encabezamiento La famosa comedia del Caballero sastre, compuesta por el Licenciado Juan de la Flor, en la Universidad de Salamanca. Asimismo, hace constar en la parte inferior de la portada que «fue impresa en Valencia, en casa de Juan Vicente Franco, a la Pellería Vieja, junto a Sant Martín, año de M.DC.IX. Véndese en la misma emprempta». Lleva al comienzo la Loa de las siete maravillas. Solo conozco el ejemplar de la Biblioteca de la Universidad de Valencia, al que muy probablemente le faltan de la página 43 a la 48. Consta de dos pliegos de doce hojas, con la signatura tipográfica marcada en las siete primeras: A-B12?. En las dramatis personae de la portada, y como ilustrando a los nombres de los personajes, hay ocho grabados, a la manera que harán, aunque en menor medida, las dos partes de poetas valencianos (1609 y 1616). El impresor Juan Vicente Franco está atestiguado en la capital del Turia de 1608 a 1624 y en Orihuela de 1626 a 1669 (Casado 1996, 245-246). Nada más allá de la referencia a esta obra dicen de Juan de la Flor los catálogos de La Barrera (1969, 161) y Urzáiz (2002, 322).

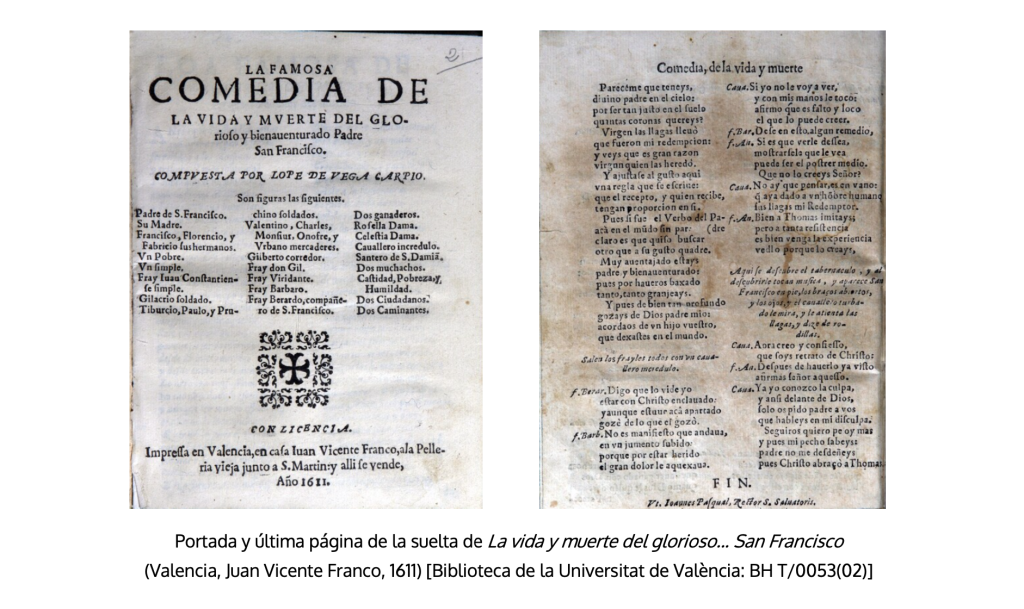

Los otros dos impresos valencianos ofrecen textos que se atribuyen al más relevante de los dramaturgos del momento, Lope de Vega. La más antigua es La famosa comedia de la vida y muerte del glorioso y bienaventurado padre San Francisco, compuesta por Lope de Vega Carpio, e impresa en el mismo taller de Juan Vicente Franco en 1611. Está formada por tres pliegos 4º, A-B8,C6. Lleva al frente la loa de Las cuatro edades del mundo de Agustín de Rojas. Hace constar la licencia en la última página («Vt. Ioannes Pasqual, Rector S. Saluatoris»), lo que será raro en la sueltas de lo que resta de siglo, a pesar de la obligación que el Consejo de Castilla recuerda en 1627 de que también los ephimera la lleven. Estamos ante un caso más de atribución espuria al Fénix. La comedia tiene cuatro actos y una métrica que obligan a que Morley y Bruerton nieguen su paternidad: «Probablemente fue escrita hacia 1580 por un dramaturgo de segunda fila» (1968, 580-581). Tampoco el análisis estilométrico llevado a cabo en ETSO (28/09/2024) le concede la más mínima posibilidad, aunque sí apunta con claridad su escritura temprana (Cuéllar y Vega 2017-2024).

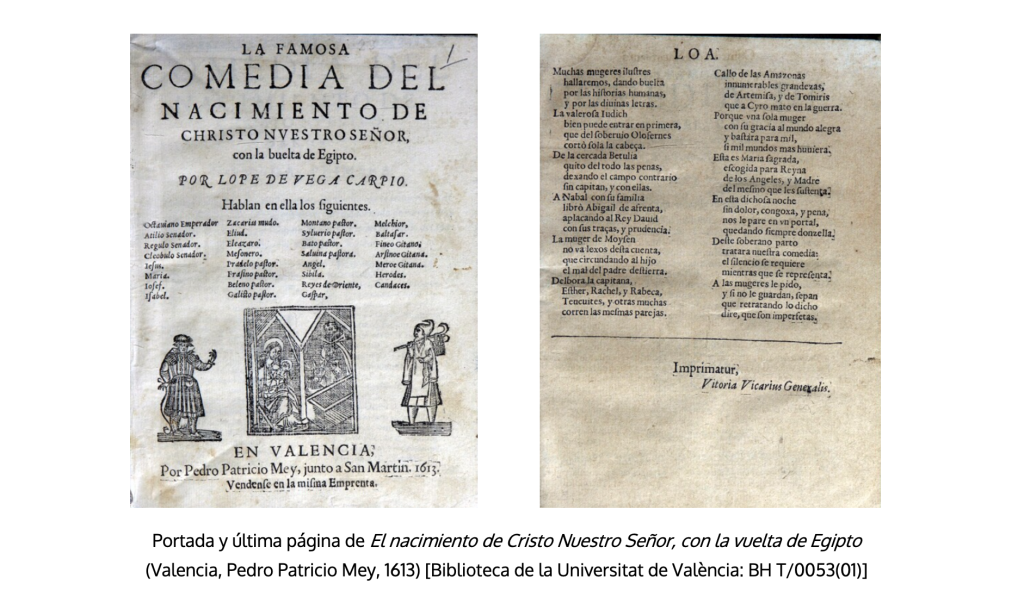

El tercer impreso corresponde a La comedia famosa del Nacimiento de Christo Nuestro Señor, con la vuelta de Egipto. En la parte inferior de la portada se lee: «En Valencia, por Pedro Patricio Mey, junto a San Martín, 1613. Véndese en la misma emprenta». El impresor es uno de los más notables y de larga trayectoria en el negocio librero valenciano, con mucha producción en su haber entre 1582 y 1623, en la que cuentan obras de Lope, como La Dragontea, y de Cervantes, como el Quijote y el Persiles. En la última página figura también la licencia de impresión: «Imprimatur, Vitoria Vicarius Generalis». Se compone de tres pliegos 4º: A-B8,C6. Su texto es diferente al de la comedia que con el primero de los títulos se publicó en la Parte XXIV (1641). Sobre la autenticidad de su atribución se han pronunciado Morley y Bruerton, y, aunque la clasifican entre las «dudosas», sí se muestran proclives a aceptarla: «La comedia puede ser posiblemente [sic] El nacimiento de P[eregrino]. Fecha, si es de Lope: 1597-1603 (probablemente 1597-1600)» (1968, 518). El análisis de estilometría de ETSO (28/09/2024) no es tan condescendiente con esa atribución, aunque no la descarta del todo. Lleva al final una loa de exaltada alabanza de las mujeres, con especial mención final a la Virgen María. La portada vuelve a mostrar grabados con personajes.

14Una síntesis reciente y clarificadora de los pasos que dio el teatro en la imprenta desde el Cancionero de Juan del Encina (1496) hasta la llegada a ella de las obras escritas con las pautas del «arte nuevo» puede verse en Cruickshank (2017: 145-147).

15Sobre la “officina craesbeeckiana”, ver Gómez Sánchez-Ferrer (2017).

16Un detallado estudio bibliográfico de las siete ediciones de este libro lo ha llevado a cabo Profeti (1995). Su historia editorial la han abordado con rigor Campana, Giuliani, Morrás y Pontón (1997).

17Las excepciones a este patrón son escasas: el volumen de Seis comedias, que es anterior, pero no ajeno, a su establecimiento; el de Ocho comedias y ocho entremeses (1615) de Cervantes; la Parte I (1628) de Ruiz de Alarcón, con ocho también; la Parte V (1636) de Tirso de Molina, con once, al no haber podido incluir la tercera comedia de La Santa Juana; la falsa Parte V (1677) de Calderón, con diez; la Parte XLVII (1681) de la colección de Nuevas escogidas, que ofrece solo nueve comedias de Solís.

18Cueva pensaba en la publicación de una Segunda parte. En el Coro febeo de romances historiales, editado a finales de 1587, dice el propio autor que es inminente su aparición (Cebrián 1991, 131). El 9 de junio de 1595 está fechado un poder suyo para presentar la solicitud de impresión de «vn libro yntitulado Segunda parte de las comedias y tragedias que yo tengo hecho a mi nombre».

19Para la producción teatral del taller de Cormellas es imprescindible el estudio de Pontón (2014).

20J. P. W. Crawford, The 1603 edition of Juan de la Cueva’s Comedia del saco de Roma, «Modern Language Notes», 44, 1929, p. 389. El único ejemplar localizado, al que pertenece la portada copiada, se encuentra en la Hispanic Society of New York. En 1609 Cormellas publicó otra rareza bibliográfica, el entremés del Testamento del pícaro pobre (González Cañal, R., «Un entremés olvidado de principios del siglo XVII: el Testamento del pícaro pobre de Damón de Henares», Bulletin of the Comediantes, 45, 1993, pp. 277-309.), que supone también el inicio del entremés suelto, tipo que se quedará muy lejos en número del alcanzado por la comedia.

21La obra, así como los dos testimonios, han sido objeto de un estudio de González Cañal (1993).

LAS COLECCIONES PARTICULARES DE LOS DRAMATURGOS

Con pocas excepciones, los poetas dramáticos más destacados cuentan con ellas: Lope, Calderón, Tirso, Alarcón, Rojas, Moreto. También otros a los que en nuestro tiempo no se les ha concedido tanta relevancia: Guillén de Castro, Pérez de Montalbán, Diamante, Matos, Cordeiro, Solís. Entre los que carecen de ellas, llaman la atención dos pertenecientes a las primeras generaciones, Mira de Amescua y Luis Vélez de Guevara: es evidente que su fama no fue menor que la de otros que sí las tuvieron, ni su fecundidad, suficiente como para completar al menos media docena de partes solo con las comedias que han llegado hasta hoy de forma dispersa22.

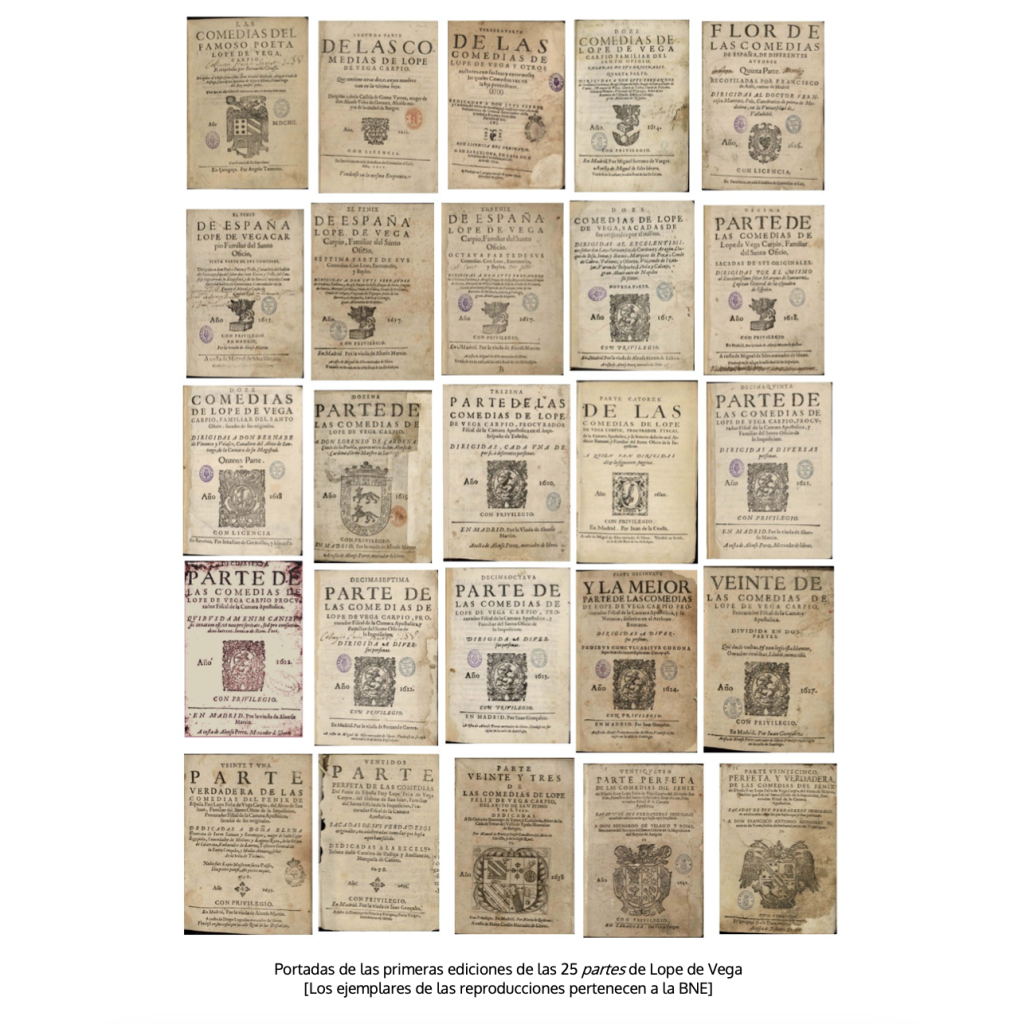

Las partes «oficiales» de Lope son 25, publicadas entre 1604 y 1647. El grupo PROLOPE, que fundara Alberto Blecua en la Universitat Autònoma de Barcelona, está editando críticamente sus comedias, siguiendo el orden de esas partes23. Cada volumen dedica un estudio detallado a las condiciones editoriales y bibliográficas de la parte correspondiente. Ese conjunto de apartados constituyen un valioso material para el conocimiento del mundo editorial de Lope y del fenómeno general24.

Ya hemos hablado de la Parte I (1604), y de su antecedente, el volumen de Seis comedias, publicado el año anterior, y que sin duda sirvió de reactivo para la idea de publicar las comedias de Lope y otros partícipes en las primeras fases de la comedia nueva, y hasta incluso de modelo para el formato adocenado. Destacamos también lo tardía que es esta llegada a la imprenta. Hacía más de quince años que la fórmula estaba presente en los escenarios, en los que se habían podido ver ya centenares de obras: ese mismo año Lope lista en los preliminares del Peregrino en su patria más de 400 comedias. Todo apunta a que la principal causa del retraso estribó en el carácter comercial del fenómeno, muy ligado a su explotación en los escenarios, y que privaba de los derechos de propiedad de los dramaturgos una vez que las vendían a los autores de comedias.

Pero los inicios del reinado de Felipe III fueron tiempos de auge editorial para las obras literarias, lo que sin duda está en la base de esa atención también hacia las teatrales. El éxito de esa Parte I queda subrayado por el número de reediciones, hasta ocho (Profeti 1995). Una de ellas del propio Alonso Pérez, el editor de Lope, quien en 1609 sacaría la Parte II. Cabría pensar que ese supuesto éxito de las ediciones teatrales se ve contradicho por los cinco años que tarda en salir esa Parte II; no obstante, podría explicarse por los problemas con las licencias de publicación del Consejo de Castilla, que entre abril de 1606 y principios de 1608 experimentan una drástica disminución, quizá asustados los responsables de emitirlas por el aluvión de textos de esas características que llegaban a las librerías (Moll 1995, 216-217). El propio Lope lo menciona en los preliminares de La Jerusalén conquistada: «Tarde y esperada sale a luz, que por ocasión de algunos libros sin doctrina, sustancia e ingenio, escritos para el vulgo, se prohibió la impresión de todos generalmente».

Las partes más antiguas, tuvieron diversas reediciones25. Las ocho primeras aparecieron supuestamente sin su autorización y control, aunque la duda asalta en algunos casos, por indicios, como que estuviera en la tarea Alonso Pérez, el editor del Fénix, o la dedicatoria al duque de Sessa de la Parte IV, que firma Gaspar de Porres, pero que escribe Lope.

No sería el Fénix el único que habría mantenido una distancia con la edición de sus obras, aunque no las perdiera de vista: también Tirso de Molina habría hecho funcionar un juego de extrañamiento cuando interpuso a su sobrino Francisco Lucas de Ávila en las tareas editoriales. Y Calderón con su hermano José. Aparte del problema ya apuntado que suponía el peculiar derecho de propiedad que la época les reconocía sobre sus obras una vez que las habían vendido, muy probablemente les afectaba la inseguridad artística ante un producto no concebido para la lectura, sino para ser parte del espectáculo que en los corrales estimulaba todos los sentidos de un público conformado por más grupos de población del que podía consumir la literatura para ser leída. También influiría la conciencia del descrédito en que habían caído estos impresos, por los que circulaban productos que se les habían ido de las manos a los escritores. Los dramaturgos se sentirían entre la espada y la pared: aborrecían los desperfectos y expropiaciones de sus textos, pero no se veían con fuerzas suficientes para reconducir de raíz la publicación de sus creaciones.

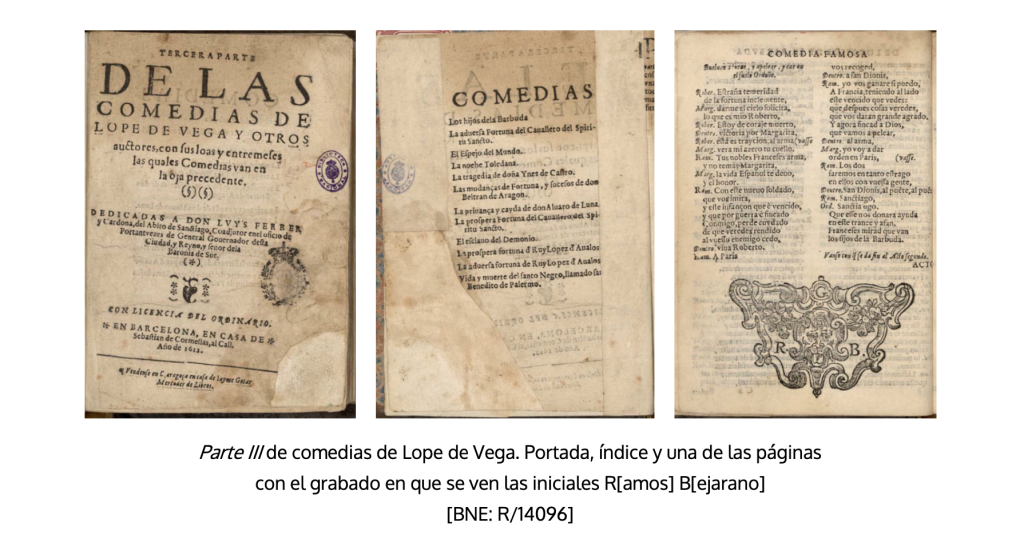

Una atención especial merece la Parte III, cuya portada dice haberla impreso en Barcelona Sebastián de Cormellas en 1612. En ella encontramos un adelanto bien expresivo de problemas que afectarán a otros volúmenes de teatro a lo largo del siglo. La rareza que primero salta a la vista es la escasez de comedias que realmente son de Lope: con seguridad solo le pertenecerían La noche toledana y Las mudanzas de Fortuna y sucesos de don Beltrán de Aragón; porque, a pesar de que tradicionalmente se ha considerado que es suya también Vida y muerte del santo negro Rosambuco de la ciudad de Palermo, con el principal argumento de que se le atribuye en el encabezamiento de esa edición, y de que en el Peregrino de 1618 se cita el título de El santo negro, un reciente análisis de estilometría lo rechaza (Vega 2021a, 100-101), lo que explicaría también las dificultades de Morley y Bruerton de proponer una fecha (1968, 393). Las otras peculiaridades del volumen las descubrió Jaime Moll (1974b), quien, advertido por su mala calidad, impropia de Sebastián de Cormellas, y de las coincidencias en los preliminares con los de Doce comedias famosas de cuatro poetas naturales de la insigne y coronada ciudad de Valencia (Valencia, Aurelio Mey, 1608), terminó dando con el autor de la fechoría: el impresor sevillano Gabriel Ramos Bejarano, que dejó pruebas muy claras al estampar en distintas páginas un taco xilográfico con sus iniciales que utilizaba en sus ediciones «legales». A falta de comedias de Lope, se valió de otras de dramaturgos relacionados con Sevilla o Andalucía: Vélez de Guevara, Salucio del Poyo, Grajales o Mira de Amescua, cuyos nombre hace constar en los encabezamientos.

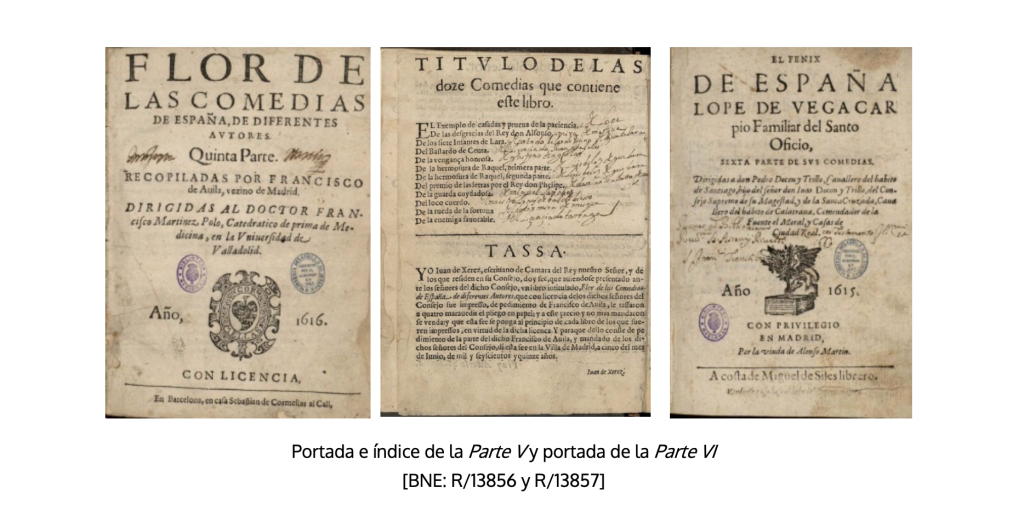

Otra de las problemáticas es la Parte V, que en realidad solo contiene una obra de Lope, aunque eso no fue óbice para incluirla en la serie del Fénix con el ordinal correspondiente en la portada, si bien en ella no se alude a que sean comedias suyas; la fórmula utilizada es Flor de las comedias de España, de diferentes autores. Quinta parte. Recopiladas por Francisco de Ávila, vecino de Madrid. La Parte VI contiene una comedia que no parece de Lope, aunque sus estudiosos la han tomado como tal, La reina Juana de Nápoles. Es la estilometría la que recientemente ha acusado la desavenencia con los usos léxicos de Lope (Vega 2021a, 98). La explicación que en su momento aventuré pone el punto de mira en la confección de ambas partes por el mercader de lienzos y coleccionista teatral Francisco de Ávila26, responsable también de la Parte VII y de la Parte VIII, que, a la postre, y tras perder Lope de Vega el juicio al que llevó al susodicho comerciante, hará que se ponga al frente de la publicación de sus comedias. Ávila habría vendido las partes V y VI a libreros distintos: la primera, a la que ya hemos aludido, sería de autores varios y la segunda de Lope. Por la razón que sea, pero posiblemente para poder justificar que la Parte V se incluía en su serie, se habría extraído una comedia suya de la Parte VI, y se la habría compensado con otra de las que contenía el volumen de comedias que no lo eran, concretamente la ya mencionada La reina Juana de Nápoles27. Puede resultar significativo en apoyo de esta teoría que la única comedia del Fénix de la Parte V, El ejemplo mayor de casadas, vaya en primera posición, mientras que La reina Juana ocupe una posición central, la sexta del volumen.

Tras la emisión de la VII y VIII (1617), y la pérdida del pleito a que dieron lugar (González Palencia 1921), Lope optó por tomar las riendas de su publicación. De la IX (1617) a la XX (1625) salieron en vida del escritor, todas ellas con prólogos suyos y a partir de la XIII con dedicatorias para cada comedia. Las cinco últimas son póstumas (1635 y 1647)28.

El corte temporal de diez años entre la XX y la XXI vino causado por la ya bien conocida suspensión de licencias para imprimir comedias y novelas en el reino de Castilla entre 1625 y 1634, motivada, a su vez, por las pretensiones de regeneración moral que presidieron los inicios de la privanza del conde-duque de Olivares. Tras la llamada de atención de Jaime Moll (1974a) sobre su existencia e importancia, se ha ido descubriendo lo que supuso para la literatura en general y el teatro en particular: desarrollo de géneros, decantación hacia determinado tipo de obras, etc. Una de sus consecuencias más llamativas es la proliferación de ediciones descontroladas en cuanto a sus textos y a sus atribuciones, con especial incidencia en Sevilla.

La imprenta ha sido especialmente importante para la conservación del teatro de Calderón: de las más de diez docenas de comedias que con autoría exclusiva o en colaboración hoy podemos leer29, ninguna se ha transmitido solo en manuscritos, y son casi una cuarentena las que cuentan con impresos como únicos testimonios. El conjunto de ediciones antiguas calderonianas alcanza un volumen enorme: las ya registradas y las conjeturables nos hablan del predomino editorial del dramaturgo en el panorama general de la literatura de ficción desde las primeras ediciones de sus obras, hacia 1630, hasta el primer tercio del XIX (Vega 2002a).

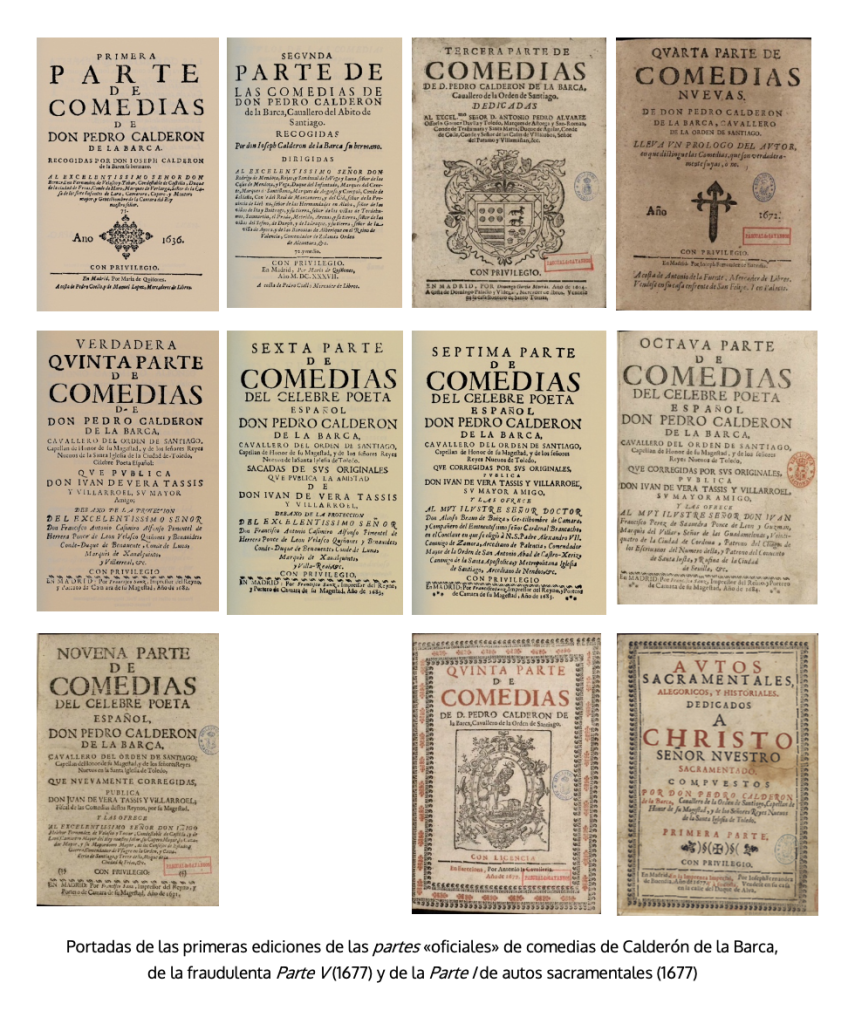

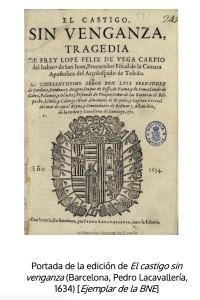

La historia editorial «oficial» del teatro de Calderón se inicia en 1636, en que ve la luz la primera de las nueve partes que constituyen su legado principal. Hacía poco que se habían reanudado las concesiones de licencias para imprimir literatura de ficción en el reino de Castilla, tras la suspensión de diez años, y el dramaturgo vivía un momento de éxito en los corrales y en la corte, donde era reconocido con el hábito de la orden de Santiago. Su interés por la publicación de esa Parte I y de la II al año siguiente tendría que ver con su voluntad de autoafirmación, al tiempo que de reivindicación de la autoría de comedias que habían aparecido fraudulentamente a nombre de Lope de Vega. Aunque de la publicación se responsabilizó «oficialmente» su hermano José, detrás estaría el propio dramaturgo, como indica que fuera él quien pidiera las licencias y los privilegios correspondientes30. A pesar de que en la dedicatoria al Condestable de Castilla de la Parte I se declara que la razón de publicarlas es «el pesar de haber visto impresas algunas dellas antes de ahora, por hallarlas todas erradas, mal corregidas, y muchas que no son suyas en su nombre, y otras que lo son en el ajeno», lo cierto es que tanto esta parte como la II ponen de manifiesto que las copias con que se hizo para algunas de las obras eran claramente mejorables y que él, por falta de tiempo o por desinterés, no las mejoró31. En vida del poeta aparecieron otras tres partes. Las cinco tuvieron, a su vez, diferentes reediciones: Parte I (1636, 1640 y ‘1640′), Parte II (1637, ‘1637′ y 1641), Parte III (1664 y ‘1664′), Parte IV (1672 y 1674) y la desautorizada Parte V (1677 y 1677)32. Este último volumen enfadó a Calderón especialmente, como manifiesta en el prólogo del primer volumen de sus autos (1677), publicado en esa fecha. A pesar de que en la descalificación dice «no ser las cuatro mías», hoy sabemos que todas son suyas menos El rey don Pedro en Madrid, que sería de Claramonte33. La última en reconocérsele ha sido Cómo se comunican dos estrellas contrarias (Vega 2005).

Al año siguiente de su muerte, Juan Vera Tassis prosiguió esta edición «oficial» de sus comedias con la Verdadera quinta parte (1682), la VI (1683), la VII (1683) y la VIII (1684). Un año después, empezaron a salir bajo su responsabilidad las reediciones de las cuatro primeras: I (1685), II (1686), III (1687) y IV (1688). Por fin, tres años más tarde vio la luz la IX, que cerraba la colección, sin que llegara a aparecer una anunciada Parte X.

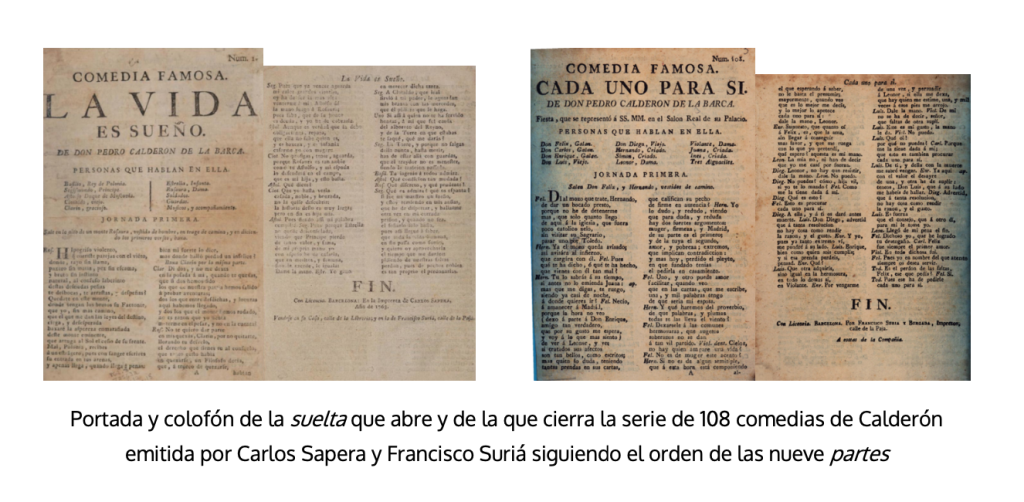

Las partes de comedias de Calderón fueron objeto de proyectos editoriales dieciochescos de dispar rigor y legalidad Moll 1983). Las nueve de Vera Tassis se reeditaron en Madrid entre 1715 y 1731 y dieron pie a los once tomos de la edición de Fernández de Apontes (1760 y 1763). Una empresa menos ortodoxa fue la conocida como pseudo-Vera Tassis, consistente en emular los tomos auténticos mediante la recopilación de ediciones sueltas, de la que debió de ser responsable la librería madrileña de los Herederos de Gabriel de León, a principios del siglo XVIII. Sin afán de engaño, pero también con las sueltas como soporte, los libreros barceloneses Carlos Sapera y Francisco Suriá publicaron a partir de 1763 las 108 comedias de las nueve partes de Vera Tassis (Moll 1971)34.

Muy distinta fue la transmisión impresa de los otros géneros. La de los autos sacramentales fue muy inferior a la de las comedias; sin embargo, abundaron las copias manuscritas. Como queda dicho, en 1677 y con respaldo del poeta, apareció una Primera parte de doce piezas. De 1717 es la edición de Pando y Mier de seis tomos con doce autos cada uno, que en 1759 y 1760 fueron reeditados por Fernández de Apontes, con algunos cambios en la ordenación de las piezas.

El interés por las partes de Calderón no solo fue asunto de libreros y lectores, también alcanzó a los responsables de la política cultural. Así, el juez de imprentas Juan Curiel, responsable de la Real Resolución de 1752 que intentaba sacar a la industria librera de la decadencia, tomó como una de las medidas complementarias la elaboración de una lista de libros «sin los cuales no podría pasar el público cultivado» que podían importarse del extranjero, y en la que, como únicas representantes de la literatura, figuran las obras de Calderón (Lopez 1994).

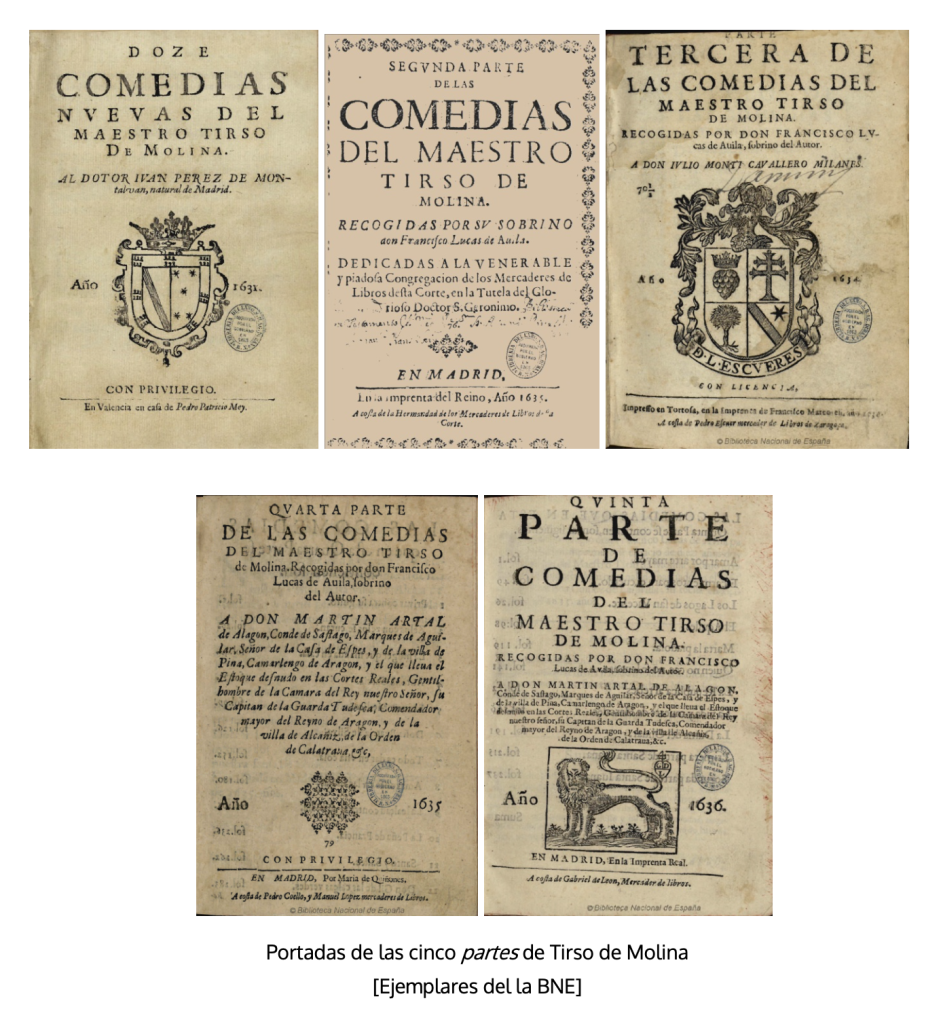

De las comedias de Tirso de Molina se publicaron cinco partes entre 1627 y 1636, no exentas de problemas35.

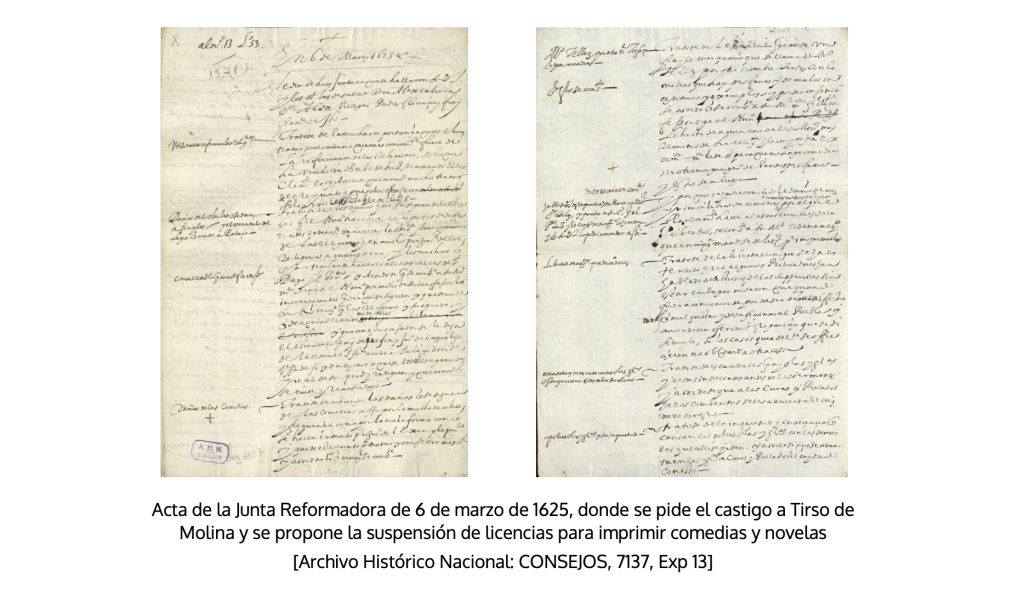

Sobre los que plantea la Parte I han arrojado luz sendos trabajos de Jaime Moll (1974c) y Don W. Cruickshank (1989). Tirso había conseguido en 1624 el privilegio para publicarla, pero cuando estaba a punto de salir de las prensas sevillanas de Francisco de Lyra y Manuel de Sande, el dictamen de la Junta de Reformación contra él y la publicación en general de literatura de ficción, firmado el 6 de marzo de 1625, y que puede verse más arriba, cortó el proceso. El tomo no aparecería hasta 1627, y lo haría sin aprobaciones ni licencias de impresión: Doce comedias nuevas del Maestro Tirso de Molina (Sevilla, Francisco de Lyra-Manuel de Sande, 1627). Se ha considerado que había una segunda edición (Valencia, Pedro Patricio Mey, 1631), pero los estudios tipográficos demuestran que las comedias pertenecen a la misma que la anterior, y que la portada y los preliminares también fueron impresos por Lyra. Son, pues, dos emisiones distintas de la misma edición, y las dos ilegales.

Con todo, la que mayores problemas para la historia literaria ha planteado es la Parte II (1635), que ya Marcelino Menéndez Pelayo calificó de «verdadero rompecabezas bibliográfico» y Hannah Bergman de «famosa pesadilla bibliográfica». El desconcierto comienza cuando leemos en el prólogo-dedicatoria: «Dedico, destas doce comedias, cuatro que son mías en mi nombre, y en el de los dueños de las otras ocho (que no sé por qué infortunio suyo, siendo hijas de tan ilustres padres, las echaron a mis puertas), las que restan…». Y entre las doce, se encuentran obras tan consideradas del canon como El condenado por desconfiado. A pesar del entusiasmo de tirsistas como Blanca de los Ríos, que consideraba que todas eran suyas, desde hace tiempo la mayoría de los estudiosos ha tenido por veraces esas palabras, aunque no se hayan puesto de acuerdo en las que debían descartarse. Me he ocupado recientemente de este libro enigmático en un trabajo todavía inédito, en el que se ofrece un estado de la cuestión sobre las atribuciones que hasta ahora se han barajado y se apuntan varias conclusiones, que ahora sintetizo (Vega en prensa). Para las averiguaciones me ha sido de gran ayuda el proyecto ETSO, cuyos análisis de estadística léxica han contado con casi tres millares de obras del teatro aurisecular, correspondientes a más de 350 dramaturgos. De acuerdo con estos análisis y con los consiguientes de carácter filológico, en realidad solo tres de las comedias serían de Tirso: Amor y celos hacen discretos, Por el sótano y el torno y Esto sí es negociar. No lo serían El condenado por desconfiado ni La mujer por fuerza, las dos que se han venido disputando en los trabajos de diferentes especialistas ser la cuarta que Tirso daría por suya, de acuerdo con lo señalado en la dedicatoria. De la primera, ETSO no propone ningún autor como alternativa: no lo serían ni Claramonte ni Mira de Amescua, como apunta Alfredo Rodríguez López-Vázquez (2010) en el mismo trabajo que considera que la segunda sí sería la que completa el cómputo de las atribuibles al mercedario. En cambio, para La mujer por fuerza sí que apunta un candidato de forma consistente: nada menos que Lope de Vega, él sería el verdadero autor de esta atinada comedia, que, aún bajo el nombre de Tirso, ha merecido subir a los escenarios en tiempos recientes. La métrica y otros aspectos de su compostura confirman esta atribución36. Su escritura se habría producido entre 1613 y 1622, de acuerdo con las propuestas de Morley y Bruerton (1968) para las diferentes estrofas, o 1617-1618, según las deducciones estilométricas. Así pues, serían dos las que se encuentran en el volumen, después de que Alejandro García Reidy (2019) demostrara que es suya Siempre ayuda la verdad. El mismo hecho de que Tirso apunte que sean solo suyas cuatro de las comedias, y en realidad solo lo sean tres, es un indicio más de lo que apunto en mi trabajo: que esa Parte II es un negocio de libreros, asociados en la Congregación, que ha pillado en medio a Tirso, quien aceptaría a pedir el privilegio y escribir la dedicatoria a hechos consumados, y con la esperanza de que cumplieran sus promesas de patrocinarle sus libros con obras verdaderamente suyas.

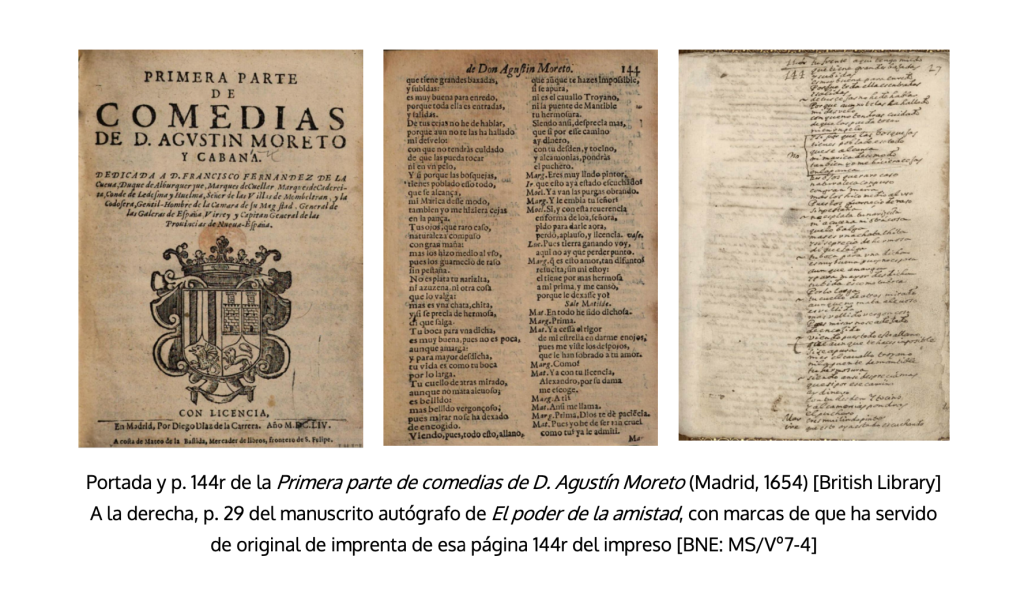

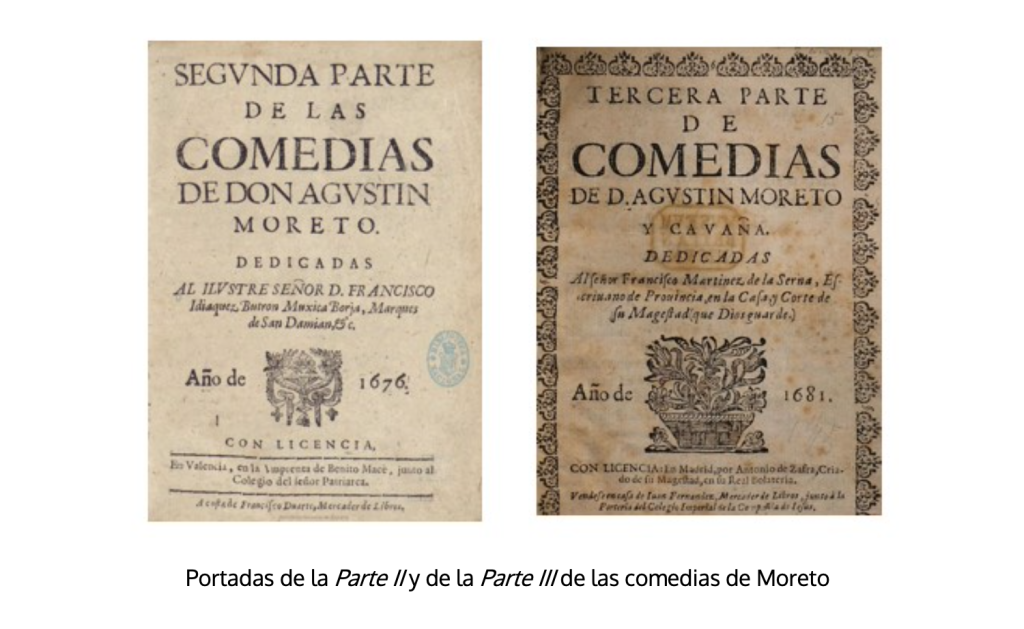

Tres son las partes de la colección particular de Agustín Moreto, uno de los dramaturgos más leídos en la segunda mitad de XVII y durante la centuria siguiente. La primera, en 1654, con responsabilidad del dramaturgo, que se dedicó con esmero a su publicación. Gracias al excelente estudio de Miguel Zugasti (2008), conocemos detalles de interés sobre cómo el dramaturgo se hizo con los textos de unas comedias escritas no muchos años antes (probablemente entre 1648 y 1653), solicitándolos de sus poseedores en esos momentos. Se conserva un documento de septiembre de 1654 por el que el dramaturgo compra a Damiana de Arias y Peñafiel, viuda del autor de comedias Gaspar Fernández de Valdés, los derechos de varios manuscritos, entre los que está el de El desdén con el desdén, para poder publicarlos en el volumen. Otro de los manuscritos que debió de recuperar para ese mismo destino, en este caso del autor de comedias Diego de Osorio, fue el autógrafo de El poder de la amistad, que además presenta la peculiaridad de haber servido de «original de imprenta» para esta Parte I, como delatan algunas marcas inequívocas. Moreto debía de tener prisa en que apareciera el volumen para hacer frente a la publicación unos meses antes de la Parte VII de Nuevas escogidas, que contiene tres de las comedias de esa Parte I.

El poeta ya no se ocupó de sacar a la luz ninguna parte más. Las otras dos son póstumas. La II salió en 1676 en Valencia y la III en Madrid en 1681. Si las comedias de la Parte I no plantean dudas sobre su atribución37, sí que los tienen las de la Parte III (1681), ya que de las doce solo tres serían de su autoría en exclusiva y una más compartida.

La fama de Moreto, prolongada en el siglo XVIII, hizo que esas tres compilaciones dieran lugar a múltiples volúmenes facticios, que intentaban remedarlas a base de recopilar sueltas de diferentes procedencias, con los herederos de Gabriel de León como principales promotores (Moll 1983), en un proceso semejante al ocurrido con las nueve partes de Calderón y a la colección del Jardín ameno, que veremos.

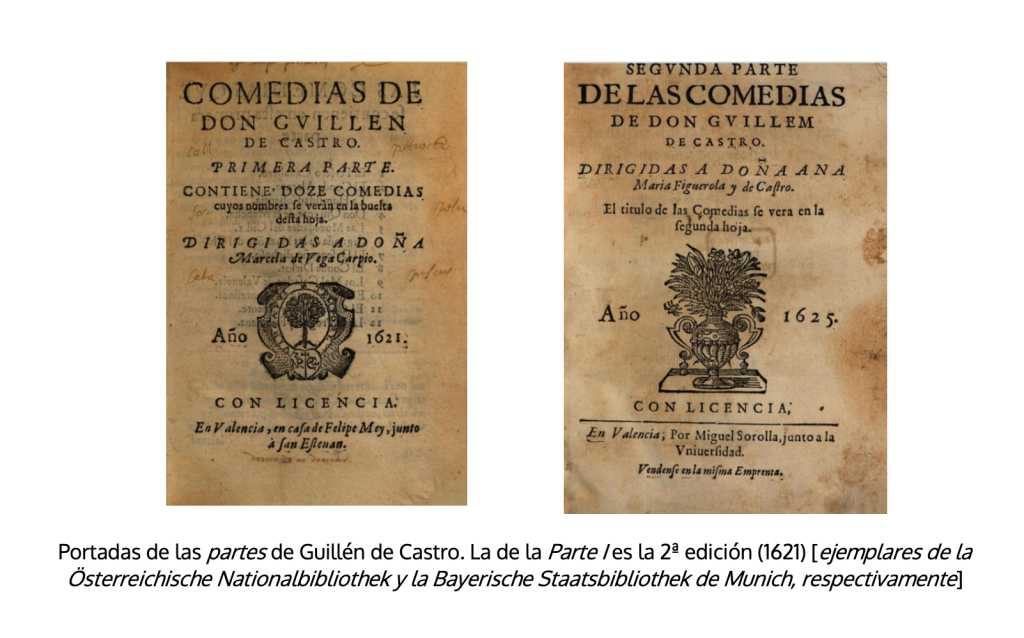

Son varios los dramaturgos de los que se publicaron dos partes. Las de Guillén de Castro aparecieron en Valencia: la I en 1618, con una segunda edición en 1621, y la II en 1625.

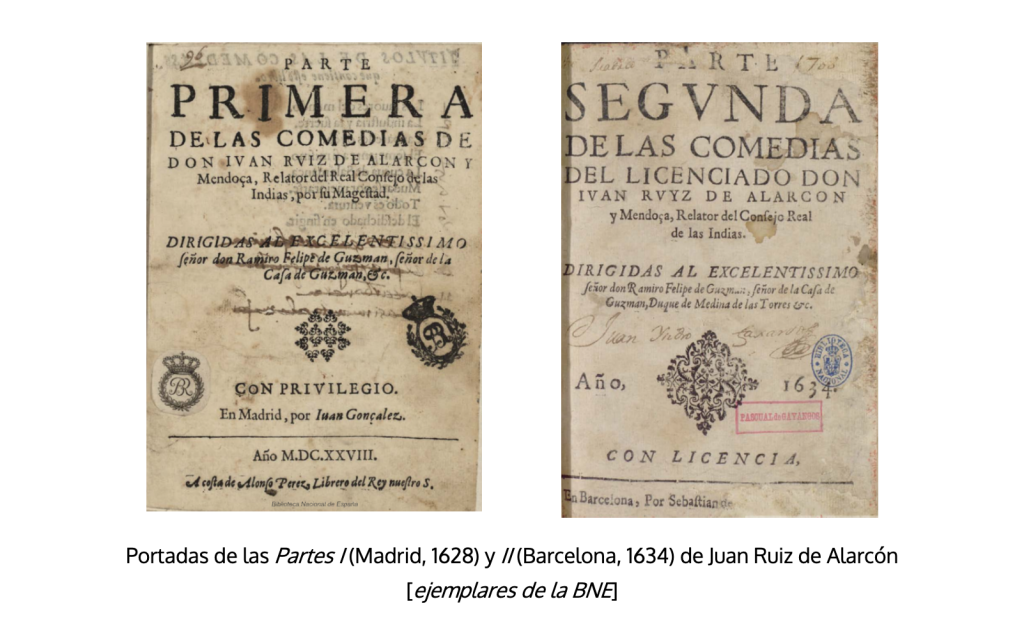

Las de Juan Ruiz de Alarcón estuvieron también al cuidado del dramaturgo. La Parte I apareció en 1628, en pleno periodo de suspensión de licencias en el reino de Castilla (2625-1634), como acusa Lope de Vega en su epistolario: «Las Comedias de Alarcón han salido impresas: solo para mí no hay licencia»; lo que se explica por haberla obtenido con anterioridad: las aprobaciones y el privilegio están firmados entre enero y marzo de 1622. Otra peculiaridad es que solo contiene ocho comedias, como el volumen que imprimió Cervantes en 1615. La Parte II fue publicada en Barcelona, por Sebastián de Cormellas, casi con toda seguridad para evitar la suspensión de licencias del reino de Castilla, justo el mismo año en que estas volvían a activarse. Tal circunstancia habría sugerido solicitar una nueva aprobación para legalizar su difusión en Castilla, firmada en Madrid el 9 de agosto de 1634, y que, junto con una nueva suma de la tasa, el 22 de agosto de 1634, se imprimió en una hoja añadida tras la portada38.

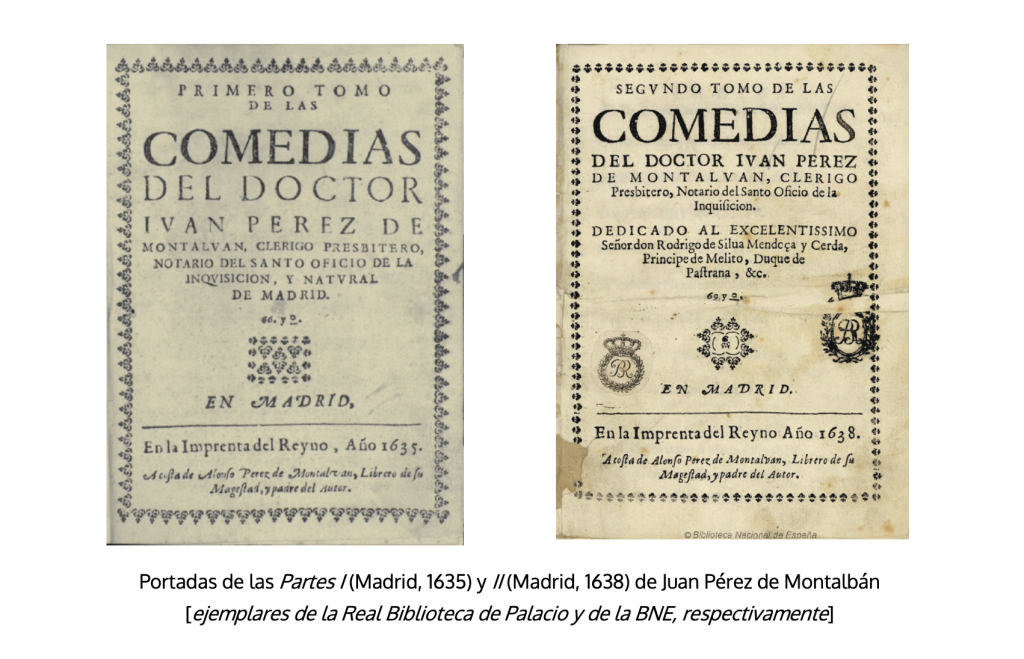

Las dos partes de Juan Pérez de Montalbán fueron estampadas en la Imprenta del Reino y costeadas por su padre, el librero Alonso Pérez de Montalbán. La I en 1635, el mismo año que otros colegas dramaturgos, en esa explosión editorial que sobrevino con el fin de la suspensión. La II en 1638, ya póstuma, pues el escritor había muerto poco antes, como evocan los paratextos. Es su padre quien la promueve, solicita el privilegio y escribe una conmovida dedicatoria a don Rodrigo de Silva. Como ya adelantó Dixon (1961), serían varias las obras de este volumen que no son del dramaturgo39: Amor, lealtad y amistad, publicada antes como obra de Sebastián Francisco de Medrano; El divino portugués, San Antonio de Padua se atribuye en un manuscrito a Bernardino de Obregón; y El sufrimiento premiado, que es de Lope de Vega, y a su nombre la editó Dixon; atribución que da por buena la estilometría (Vega 2023)40.

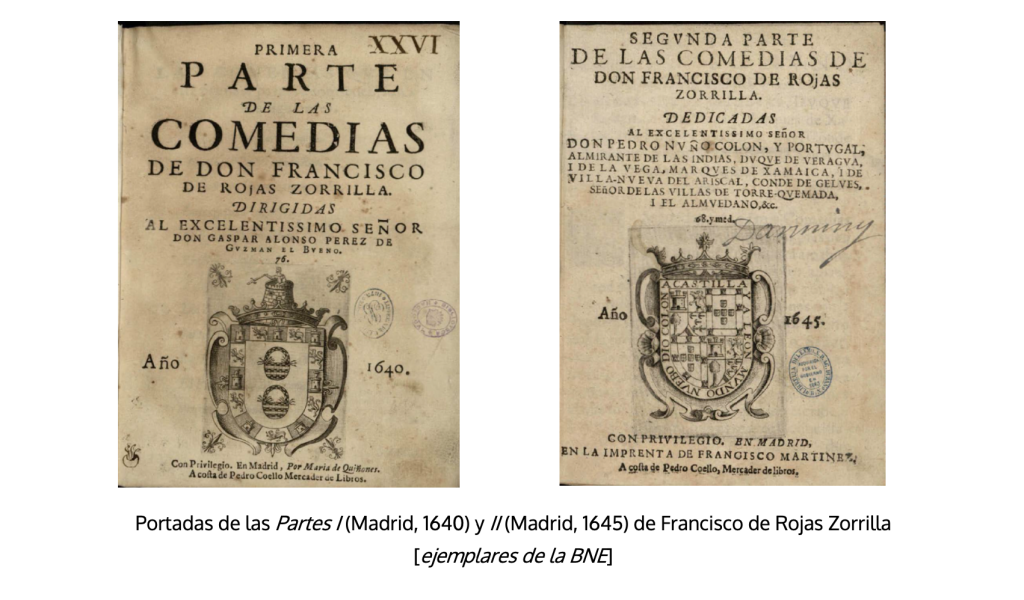

Las dos partes de Francisco de Rojas Zorrilla aparecieron en 1640 y 1645:

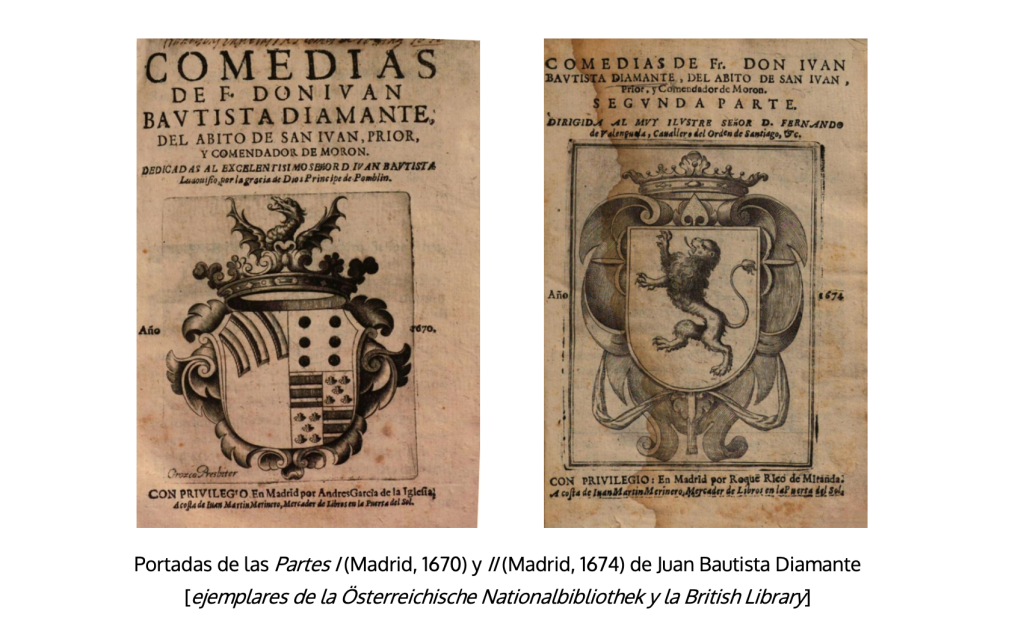

Las dos de Juan Bautista Diamante son de 1670 y 1674:

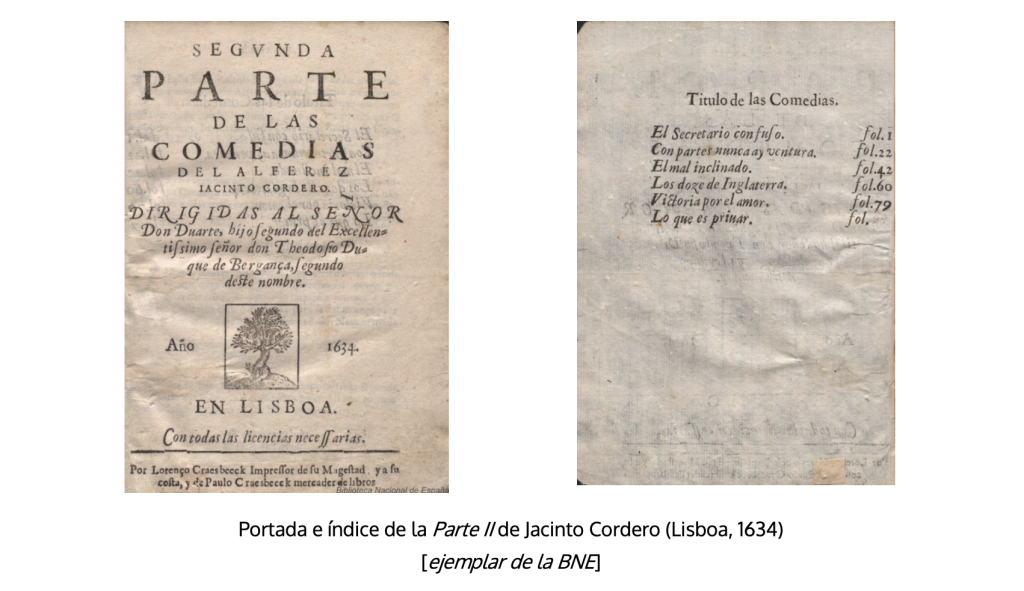

El portugués Jacinto Cordero (o Cordeiro) también debió de publicar dos volúmenes de sus comedias, de las que solo nos ha llegado la Parte II (Lisboa, Lorenzo Craesbeeck, 1634), con la particularidad de que solo contiene seis piezas. En su prólogo dice haber publicado una Parte I, que rápidamente se agotó en distintos reinos donde se publicó sin solicitarlo, y apunta la publicación de una Parte III con otras seis comedias. De la supuesta Parte I no conozco ningún ejemplar. Dice sobre ella La Barrera (1969, 100): «Comedias… (Colección de las suyas, no citada por los bibliógrafos, de la cual posee un fragmento el señor don Agustín Durán, comprensivo de las páginas 1.ª a la 95, y en ellas de las siguientes piezas): El Hijo de las batallas. Representóla Manuel Simón. Con partes, nunca hay ventura. Representóla Avendaño. El mal inclinado. Representóla Tomás Fernández. Los Doce de Inglaterra. La victoria por el amor. Este tomo hubo de imprimirse en Valencia, según afirma García de Villanueva, Hugalde y Parra en su Origen del teatro español, 1804». La Barrera, sin embargo, no parece conocer la Parte II; de haberla visto, hubiera comprobado que salvo la primera, las otras cuatro comedias coinciden, y en el mismo orden, con las que van de la segunda a la quinta en esa Parte II. Por otro lado, dicho fragmento hoy no está localizado en la BNE, donde fueron a parar por adquisición en 1863 los fondos de Durán. Y aunque lamentablemente fue práctica de la BNE separar las piezas componentes de los tomos, tampoco se encuentran las comedias por separado (excepto, quizá, la titulada Con partes nunca hay ventura).

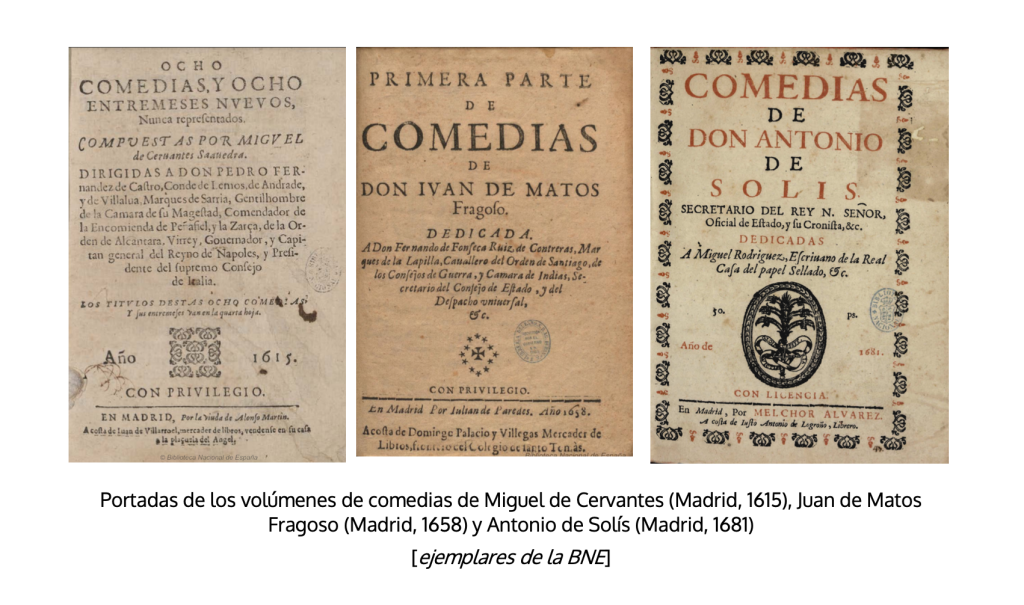

Con un solo libro figura Miguel de Cervantes, Ocho comedias y ocho entremeses jamás representados (Madrid, 1615), que en puridad no corresponde a la fórmula de la comedia nueva, como es bien sabido; de ahí la dificultad de colocar esas piezas en el mercado escénico, que es la causa que declara el escritor en el prólogo para publicarlas, tal como se refleja en el propio título del libro. No obstante, la idea de publicarlas sí que se vería potenciada por la práctica establecida a partir del volumen de Seis comedias de 1603. También su rareza estriba en salirse del patrón habitual de publicar una docena de obras. Jean Canavaggio se ha ocupado de las características de este libro teatral de Cervantes (2010).

También con un solo volumen están Juan de Matos Fragoso (1658) y Antonio de Solís (1681).

La calidad textual, e incluso autenticidad autoral, de todas estas partes suele estar en relación con el tipo de responsabilidad editorial que cada una de ellas tiene: desde las editadas bajo los auspicios de los propios dramaturgos, o de allegados suyos, a las que corrieron a cargo de manos totalmente ajenas e, incluso, contrarias a su voluntad. Estas diferencias las podemos encontrar dentro de una misma colección: son claras las desavenencias entre partes en los casos de Lope y Calderón. Y hasta entre comedias de una misma parte: ya hemos advertido de lo que ocurre en los dos primeros volúmenes de don Pedro, editados bajo el nombre de su hermano José y con privilegio solicitado por el propio escritor, pero en las que hay piezas que se resisten seriamente a que pensemos que estuvieron a su cuidado. Es decir, que no es garantía suficiente de fiabilidad textual o autoral el que conste el respaldo próximo del escritor o de alguien cercano. Recordemos también lo que ocurre con la Parte II de Tirso, y su afirmación de que cuatro comedias son suyas, lo que ha traído de cabeza a los críticos, cuando en realidad solo parecen serlo tres; o con la Parte II de Montalbán. Y otro tanto puede decirse de cuando los poetas niegan su responsabilidad en obras en que sí la tuvieron: la espuria Parte V de Calderón contiene tres comedias más de las que el enfadado escritor admite. En resumidas cuentas, que debe estudiarse cada caso en particular.

Por fortuna, eso es lo que se está haciendo ya sistemáticamente, porque lo exigen las tareas de crítica textual en las que en las últimas décadas se han embarcado investigadores a título personal y, sobre todo, asociados en equipos. Esta forma ha resultado clave para abordar la colosal empresa de editar el teatro barroco. En pocos campos se ha manifestado más pertinente el trabajo en equipo —al que tradicionalmente el investigador de humanidades no estaba acostumbrado—, dada la enormidad de sus cifras y la complejidad de los objetos estudiados. En esto han tenido también una loable responsabilidad los organismos regionales y nacionales que han convocado ayudas para proyectos I+D, propiciadoras de la constitución de grupos. Con ello de alguna manera se cumplía la demanda que ya en 1848, al abordar la edición de las obras de Calderón, hacía Juan Eugenio Hartzenbusch, egregio pionero en la recuperación del teatro del siglo XVII del que publicó casi tres centenares de comedias. Para él, la publicación de esos textos con el rigor que él mismo hubiera querido practicar —parejo en sus líneas sustanciales al que hoy exige la crítica textual—, era una cuestión de estado: «deberían salir a luz bajo los auspicios de la Corona o del Gobierno». Casi dos siglos después esto es una realidad, y están en plena actividad —si no culminados, como en el caso de Mira de Amescua— los proyectos de edición crítica de Lope de Vega, Tirso de Molina, Vélez de Guevara, Ruiz de Alarcón, Pérez de Montalbán, Calderón de la Barca, Rojas Zorrilla, Cubillo de Aragón o Moreto, la mayoría de ellos al amparo de convocatorias I+D, con financiación del Estado y los fondos Feder41. La magnitud de las cifras y los problemas de transmisión hacen que la tarea sea difícil, pero la calidad y experiencia de los grupos, y los resultados obtenidos permiten esperar con optimismo su culminación. Y que, por fin, los investigadores, las gentes de teatro y los lectores puedan contar con las obras de los clásicos españoles en condiciones semejantes a las de otros grandes de la escena europea.

Como se apuntó, algunos de los equipos dedicados a escritores con el grueso de su producción transmitido en partes han tenido en cuenta este factor a la hora de organizar su recuperación, al tiempo que, en ocasiones, han abordado el estudio concienzudo de su historia editorial: son los casos de Lope, Montalbán, Calderón o Moreto.

De regreso a las partes, se ha propuesto la existencia de una voluntad de selección y organización en los responsables de la publicación de algunas de ellas. Lo ha hecho Javier Rubiera (2003) en relación con la Parte IX de Lope, la primera que el dramaturgo controló plenamente, en la que —según el estudioso— existiría una intención de ofrecer comedias con distintos tipos de mujeres y de planteamientos amorosos. En relación con la Parte XVI, yo mismo he señalado la concentración en ella de piezas orientadas hacia la representación palaciega; esto, unido a lo que se dice en el prólogo y en las dedicatorias de varias de las obras a los nuevos hombres fuertes tras el cambio de monarca en 1621 (precisamente la primera de ellas es a favor del entonces conde de Olivares), permite pensar que nada es fortuito y que Lope intentó montar una especie de muestrario de piezas útiles para los nuevos mandatarios (Vega 2007a, 79-80). También Florence d’Artois, desde la consideración de la categoría genérica de las piezas reunidas, ha interpretado esta Parte XVI y la XX como resultado de un plan orgánico (Artois 2009; Artois y Ramos 2010). Por lo que se refiere a Calderón, Santiago Fernández Mosquera (2005) ha analizado los elementos de cohesión externa e interna de la Parte II, y Yolanda Novo (2002) se ha fijado en algunos aspectos de la coherencia genérica de la Parte IX.

La mejora en el conocimiento de las partes y la detección de casos como los vistos ha llevado a plantearse la necesidad de su estudio como una suerte de género editorial. A este fin se celebró en enero de 2009 un seminario en la Casa de Velázquez, dirigido por Florence d’Artois y Santiago Fernández Mosquera, con el lema «Las comedias en sus partes: ¿Coherencia o coincidencia?»42. Mi opinión al respecto sigue siendo la misma que expresé en el trabajo que presenté a ese seminario y que recoge la publicación resultante: que, «a pesar de los testimonios en que se aprecia una coherencia» en la selección y ordenación, eso no fue la norma, sino extremadamente minoritario. «Lo dominante en el vasto conjunto de partes conservadas —decía— debió de ser que las comedias se juntasen porque el azar lo quiso así, tras el ímprobo esfuerzo de sus recopiladores por hacerse con la obligada docena. Asimismo, creo que en la mayoría de los casos las posiciones en que se han colocado no se han meditado en exceso» (Vega 2010, p. 73). Es sospechoso —apuntaba también— que ninguno de los paratextos de esas partes consigne los criterios selectivos u organizativos del volumen. Ni siquiera lo hace Lope, en relación con las partes que se acaban de mencionar, un Lope tan proclive a su promoción personal y a subrayar aquello que pudiera ser valioso o novedoso43. De hecho, la propia materialidad de muchas de esas partes está contradiciendo su concepción unitaria, desde el momento que se construyen como desglosables, para facilitar la separación de cada comedia; si no es que directamente se forman a partir de conjuntos de sueltas. Y así lo debió de entender el cliente que las compraba y que en muchos casos procedió a desmontarlas, a juzgar por el número de desglosadas que se custodian en las bibliotecas.

22Antonio Mira de Amescua es el primero de los dramaturgos relevantes que ha visto culminada la edición crítica del Teatro completo, gracias al trabajo del equipo Aula-Biblioteca Mira de Amescua, dirigido por Agustín de la Granja. Son once tomos en total (el VII dedicado a las autos) publicados por la Universidad de Granada y la Diputación de Granada entre 2001 y 2011. Los textos críticos, sin introducciones ni notas, han sido incorporados al portal de Teatro Clásico Español de la Cervantes Virtual. El teatro de Luis Vélez de Guevara está siendo abordado dentro del proyecto de C. George Peale y William R. Manson, que ya ha dado a la luz más de una cincuentena de comedias en volúmenes individuales en la editorial Juan de la Cuesta (Newark-Delaware).

23De la I a la X aparecieron en la editorial Milenio de Lleida (1997-2010), y el resto en la editorial Gredos: hasta la fecha, de la XI a la XXII (2012-2023).

24El interés del grupo barcelonés por las cuestiones de transmisión también se ha visto reflejado en la celebración de seminarios, como el programado en junio de 2020 sobre «La partes póstumas de Lope de Vega. La parte XXII».

25Un catálogo abreviado de las partes de Lope, con las ediciones correspondientes y localización de ejemplares puede verse en Profeti (1988a, 172-207). Como se apuntó, las ediciones críticas de las comedias de cada volumen por parte del grupo PROLOPE dedican un estudio a las características de la parte correspondiente.

26Lo explican acertadamente Giuliani y Pineda (2005).

27Al análisis estilométrico se ha sumado recientemente otra prueba en contra de la atribución: Sònia Boadas y Laura Fernández en su estudio sobre las lista del Peregrino de 1628 notan cómo esta comedia no figura en ella (Boadas y Fernández 2024, 172).

28De las relaciones de Lope con sus editores han tratado Moll (1995) y Profeti (2000).

29La información procede de Reichenberger (1979).

30Más detalles sobre las circunstancias de la publicación de estos dos volúmenes pueden verse en Iglesias (2006) y Fernández Mosquera (2005), respectivamente.

31Ver Vega (2002b) e Iglesias (2008).

32Algunos problemas de falsificación de pies de imprenta que afectan a estas ediciones han sido abordados especialmente por Don W. Cruickshank (1973).

33Se ha publicado recientemente, a título póstumo, la edición de la comedia a cargo de Fernando Cantalapiedra, que dedica abundantes páginas a los problemas de atribución y de transmisión del texto (Cantalapiedra 2024). Respecto a la autoría, son acordes con su propuesta en favor de Claramonte los resultados de la estilometría (Cuéllar y Vega 2023. p. 151).

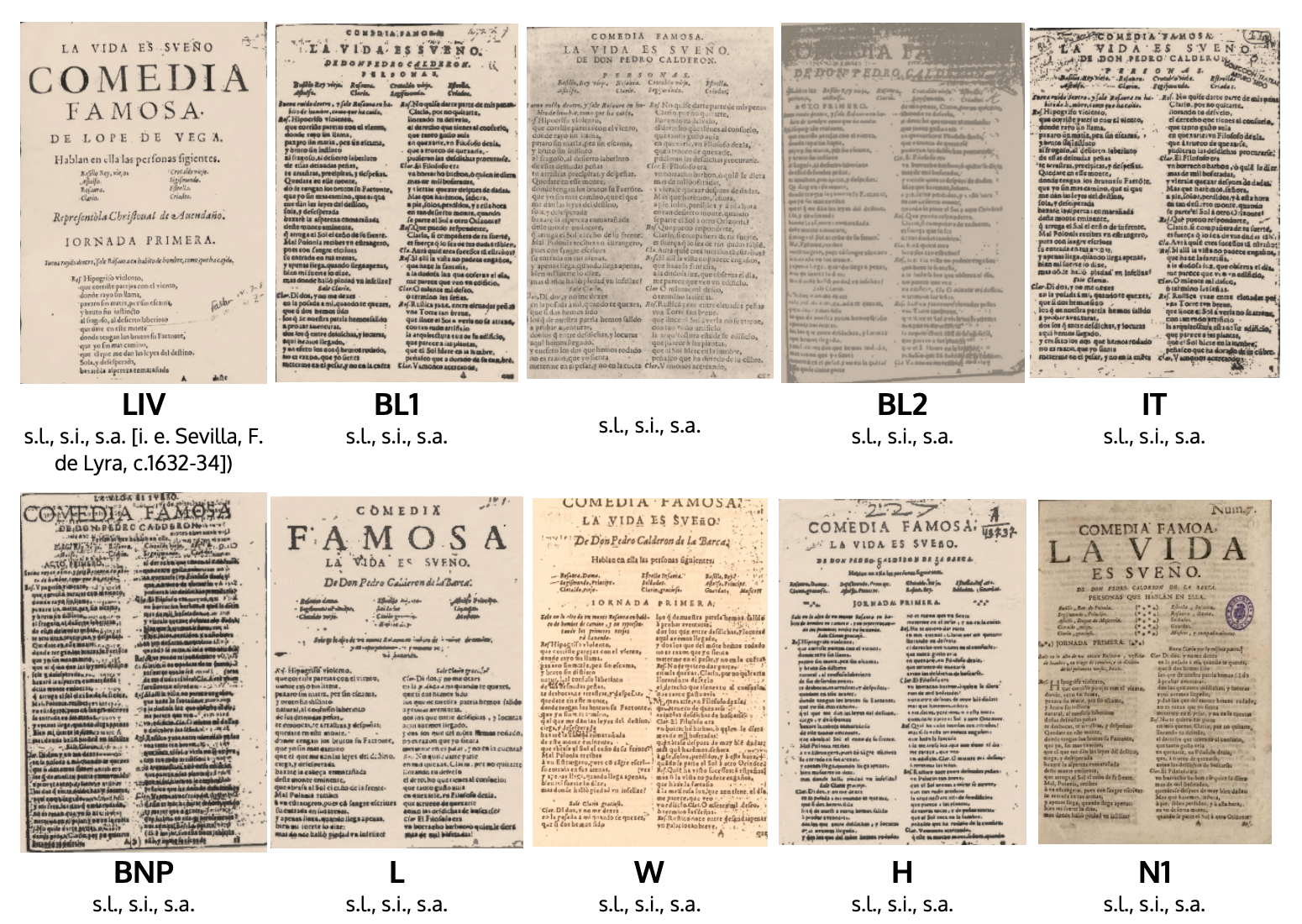

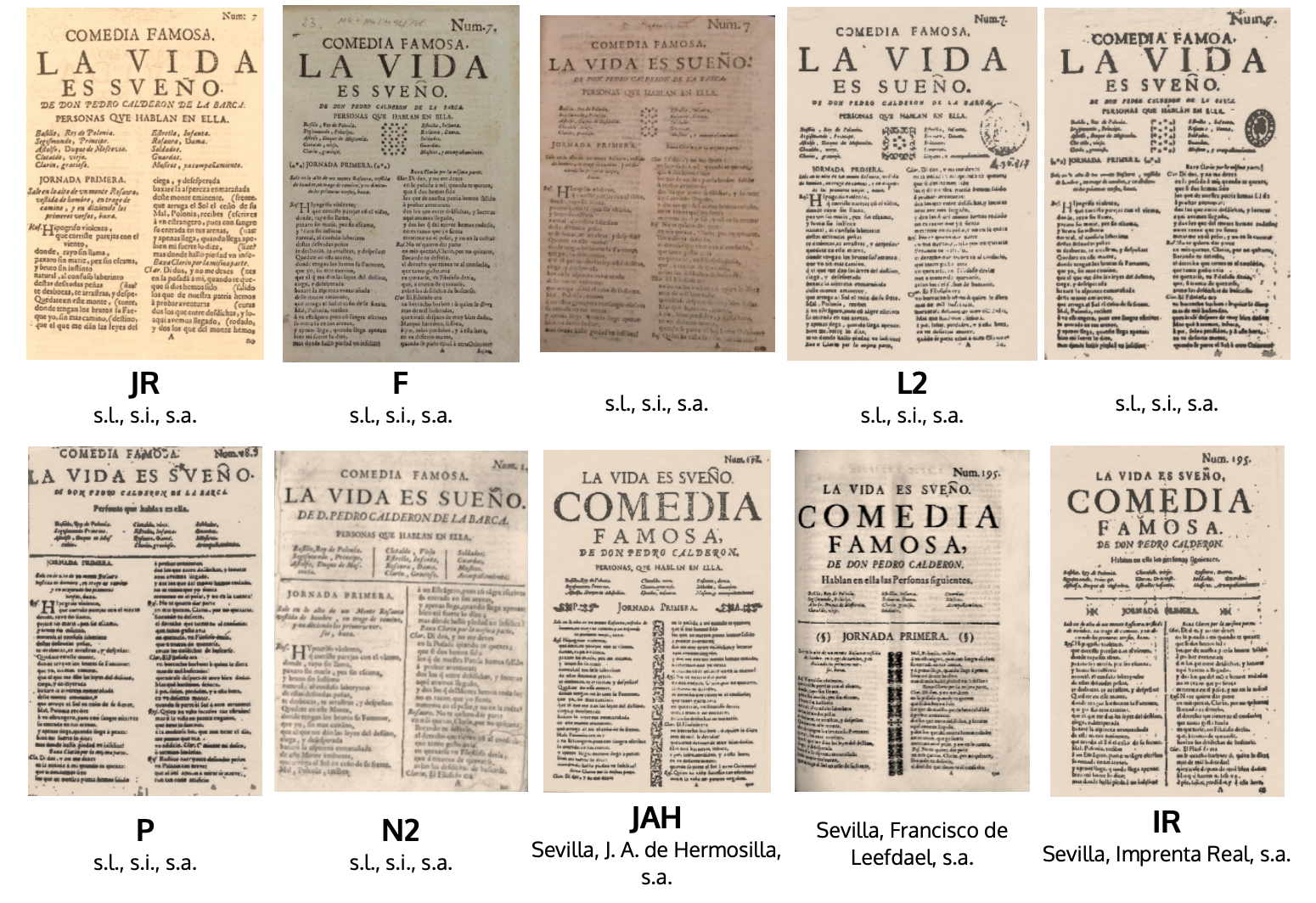

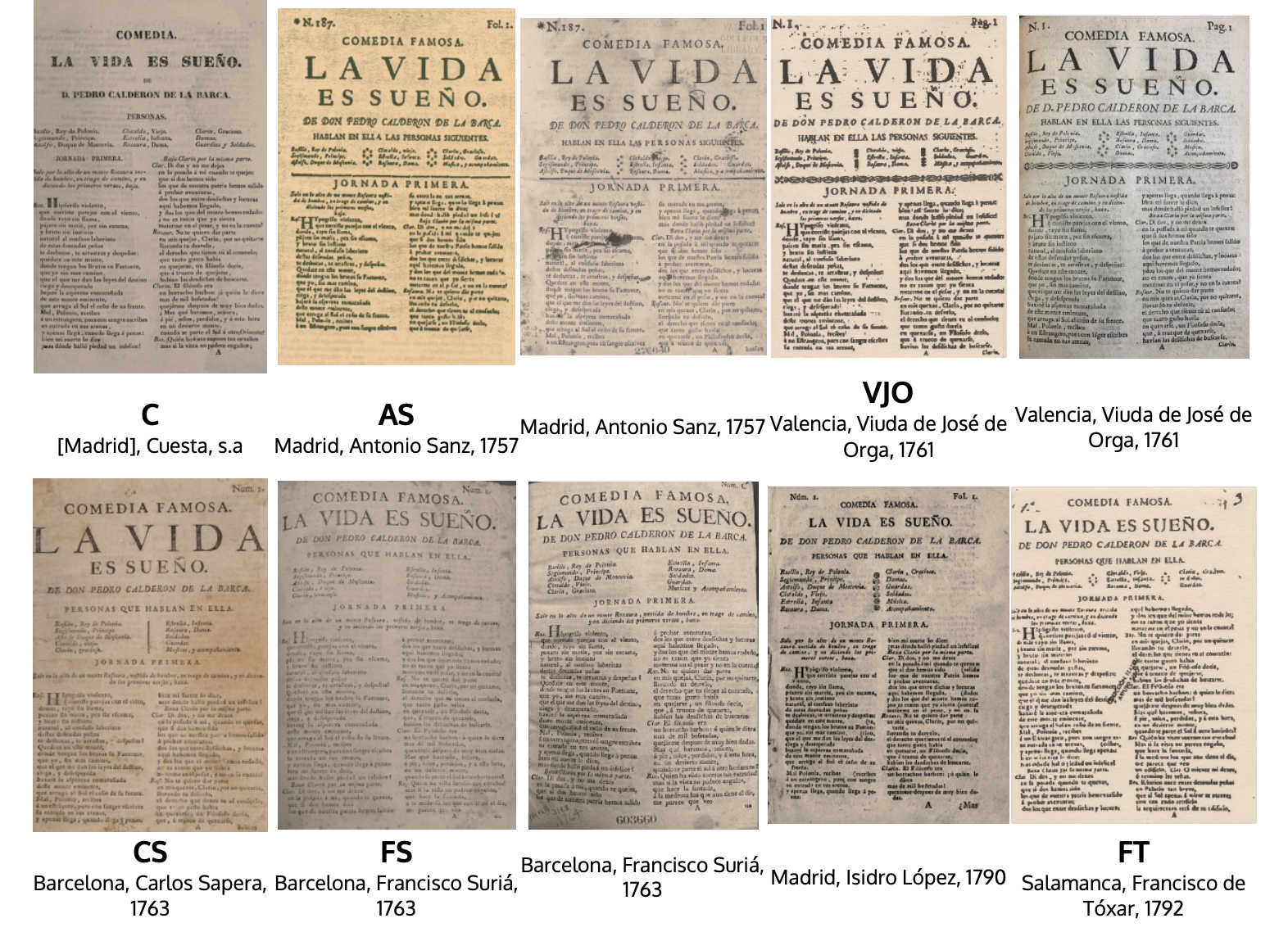

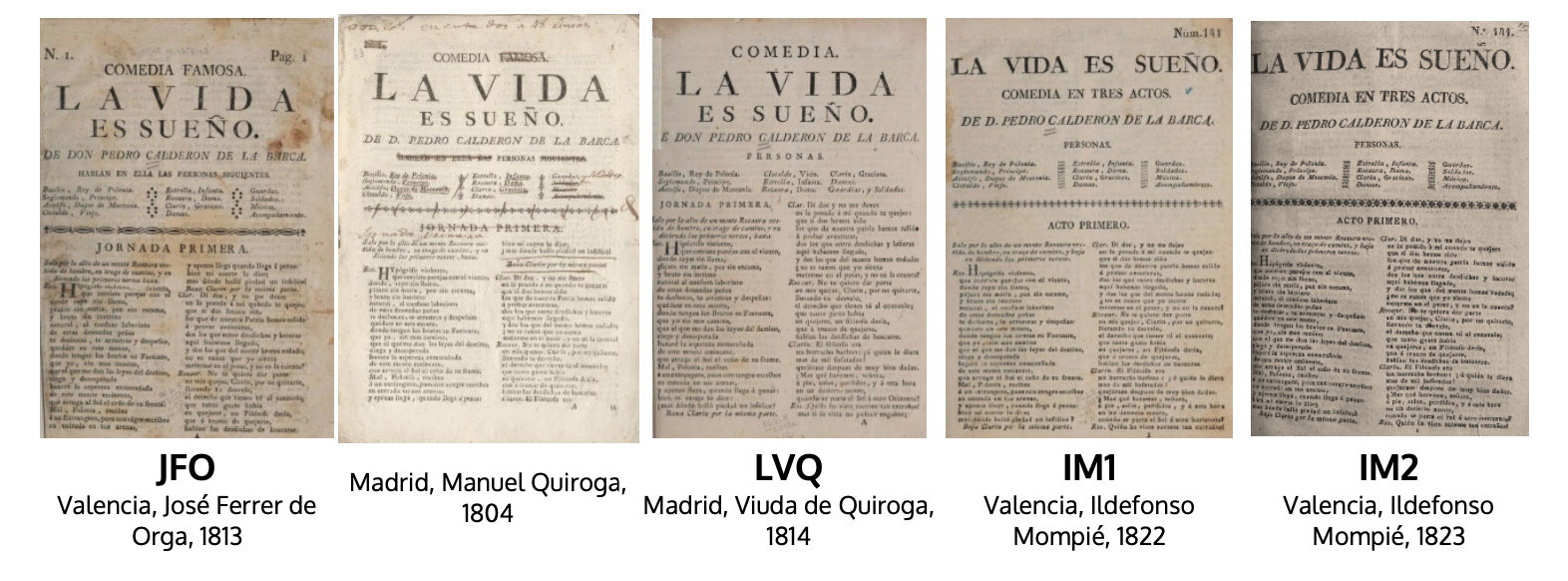

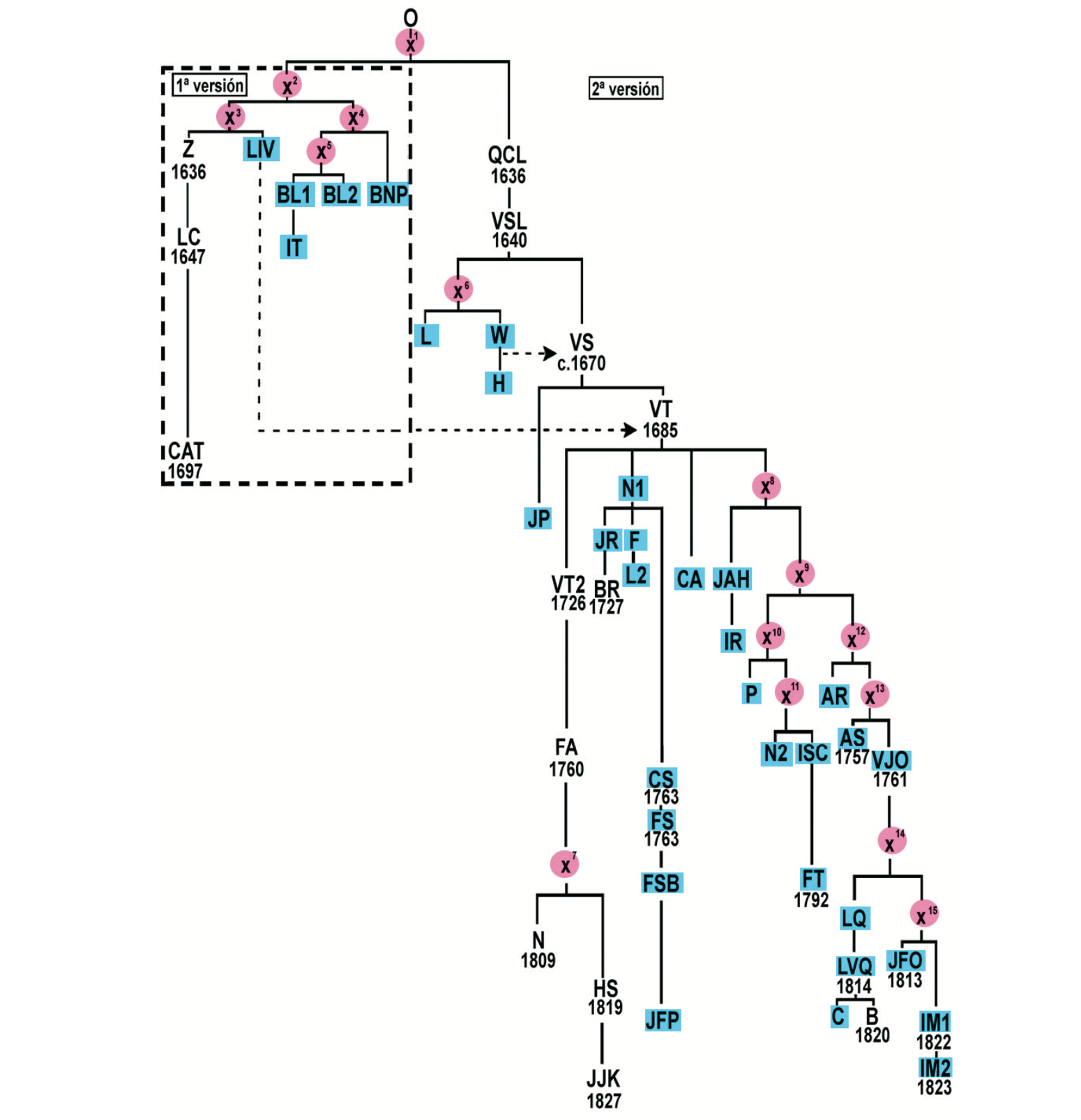

34Jaime Moll en su valioso trabajo proponía como reto averiguar de dónde procedían los textos de esas ediciones. La empresa era importante y cabía esperar que se hubieran preocupado de cimentarla bien. Cuando me metí a recomponer la historia editorial de la más famosas de todas las comedias de Calderón y la más querida por él, La vida es sueño (Vega 2000a, 152-155), tenía un interés especial en encontrar una primera contestación a esa propuesta. Pues bien, la ecdótica no dejaba ninguna duda: el modelo seguido en esa primera comedia no fue un ejemplar de la edición de 1636, ni de sus reediciones de 1640; tampoco fue un ejemplar de la edición de Vera Tassis ni de sus reediciones; el modelo había sido otra suelta que con mucha probabilidad formaba parte de un tomo del conocido como PseudoVera. Esto es una pauta general en el negocio de la edición teatral antigua: el poco cuidado a la limpieza textual. Una y otra vez los editores echan mano de copias recientes sin importar las escasas garantías que puedan ofrecer; lo que se puede explicar en parte por la no disponibilidad de las ediciones más antiguas, pero también a la facilidad que para los negociantes de impresos suponía tener de modelos a los que seguir a plana y renglón a la hora de componer.

35Ver Bushee (1935). Asimismo, el escritor incluyó algunas piezas dramáticas en sus dos misceláneas, Los cigarrales de Toledo (1624) y Deleitar aprovechando (1635). Ver también Zugasti (1999) y Oteiza (2000).

36Una primera formulación de la propuesta puede verse en Vega (2023: 523-526).

37Ver Lobato, María Luisa, «La Segunda parte», en Comedias de Agustín Moreto. Segunda Parte de comedias, dir. María Luisa Lobato, Kassel, Reichenberger, 2016, vol. I, pp. 1-38.

38El único ejemplar conservado con esta adición se encuentra en la biblioteca de la Accademia dei Lincei, y lo dio a conocer M. G. Profeti (1979).

39Las abundantes comedias heredadas a nombre de Pérez de Montalbán (ver Profeti 1976a y 1982a; Vega 1993a) hoy plantean abundantes problemas de autoría. Por razones que pudieran tener relación con el éxito editorial de su Para todos y ser hijo del librero Alonso Pérez, se le atribuyeron las de otros dramaturgos en un número crecido. Esto les ocurre a muchas de las transmitidas en partes de varios autores y en sueltas: los últimos casos averiguados son los de La monja alférez (Vega 2021b), Gravedad en Villaverde (Vega 2023, 526-528), Palmerín de Oliva —que habría escrito con Lope de Vega— (Vega 2024), Ser prudente y ser sufrido (Vega en prensa).

40Sobre la aplicación de los análisis de estilometría a este volumen, ver Demattè (2021).

41Un estado de la cuestión de estas importantes empresas filológicas puede verse en Vega (2009b), donde Guillermo Serés, Blanca Oteiza, Agustín de la Granja, George Peale, Ignacio Arellano, Rafael González Cañal y María Luisa Lobato, directores de los equipos que trabajan sobre Lope, Tirso, Mira, Vélez, Calderón, Rojas y Moreto, respectivamente, exponen sus planteamientos, situación y perspectivas.

42Sus actas se publicaron en Criticón 108 (2010).

43Sobre este aspecto es de gran interés el reciente libro de Cristina Gutiérrez Valencia (2024).

LAS COLECCIONES DE VARIOS AUTORES

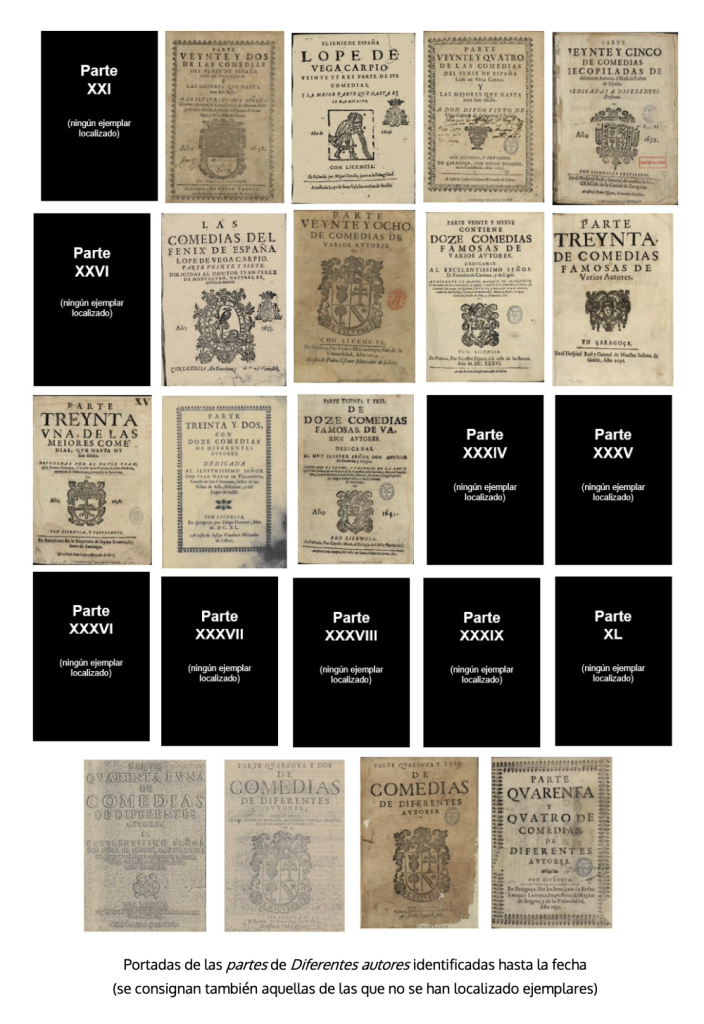

La primera importante es la conocida como Diferentes autores, que alcanzó hasta la Parte XLIV, publicada en 1652.

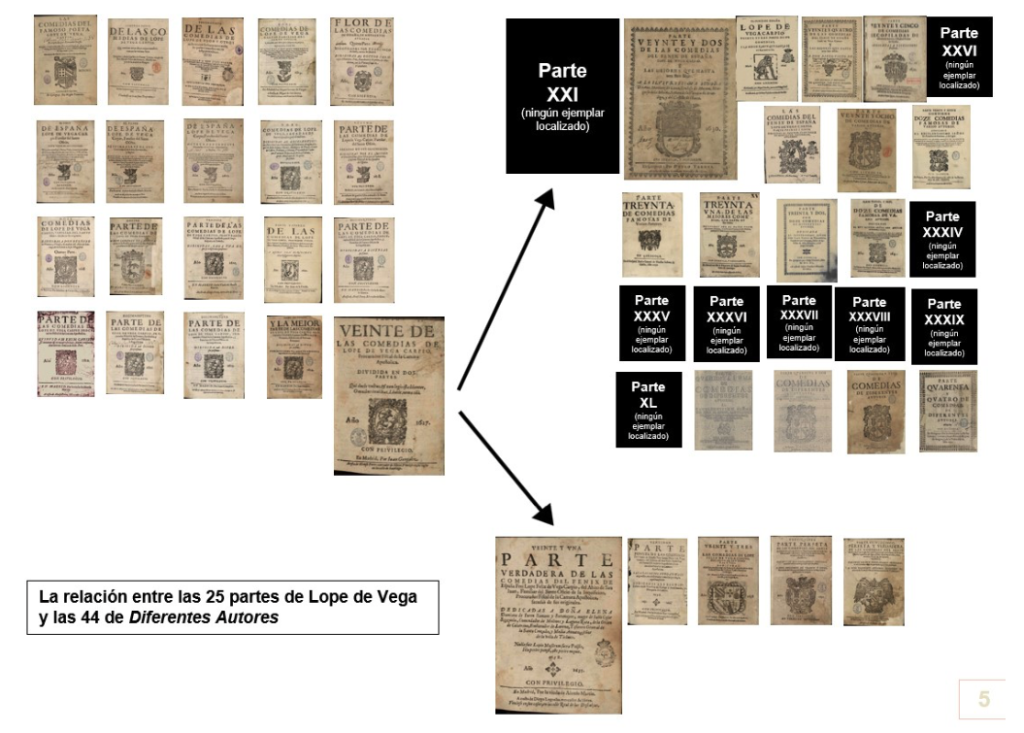

Hoy se sabe que las veinte primeras no existieron como tales, sino que deben identificarse con las partes de Lope —tal como señaló Antonio Restori (1927) y ha estudiado pormenorizadamente Maria Grazia Profeti, autora de la monografía fundamental para conocer la composición y los problemas de la serie (1988a). La ya aludida suspensión de licencias para imprimir comedias y novelas, promovida por la Junta de Reformación en 1625, habría provocado una bifurcación de la serie de Lope a partir de la Parte XX: una de sus ramas la constituiría la de Diferentes autores, que se iniciaría con la Parte XXI y acabaría con la susodicha XLIV (1652); la otra rama está formada por la continuación de las partes de Lope, con la XXI, que apareció en 1635, bastantes años después de haberse interrumpido, y se cerró con la XXV en 1647. Sigue habiendo enigmas en la colección de Diferentes. El más llamativo es que no se haya localizado ningún ejemplar de las supuestas partes que irían de la XXXIV a la XL, ni de la XXIII. Respecto a la XXI, la hipótesis de Restori y Profeti es que debería identificarse con el conocido como «tomo antiguo» de Schaeffer, que hoy se custodia en la Biblioteca de la Universidad de Friburgo. Pero recientemente ha cobrado relevancia la propuesta formulada por Laura Fernández, Fernando Rodríguez-Gallego y Ramón Valdés (2022), y reforzada en un trabajo posterior por Guillermo Gómez, Luis Iglesias y Ramón Valdés (2024), con promesa de continuar con esta apasionante averiguación, de que esa Parte XXI que inicia la bifurcación habría salido del taller gaditano del impresor Juan de Borja, denunciada por el propio Lope, según documentación que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, dada a conocer por Fernando Bouza (2011). En ella consta la solicitud de licencia y privilegio presentada por Lope para imprimir las partes XXI y XXII, que recibe como respuesta «no ha lugar el imprimir estas comedias». El expediente también incluye la denuncia de que ya existían esas partes XXI y XXII, «sin licencia del consejo, con privilegio y recados falsos», a la que acompañan las portadas y preliminares de ambos volúmenes. El de la Parte XXI completo hoy está ilocalizable, pero sí se conservarían, además de la portada, dos fragmentos en el conocido como Tomo 132 de Osuna que se custodia en la Universidad de Berkeley, cuya tipografía encaja perfectamente en las disponibilidades de tipos de los productos impresos registrados del impresor Juan de Borja. La de la portada y preliminares ya fue confirmada por D. W. Cruickshank (2022, 188-192).

El siguiente gráfico puede facilitar la comprensión de la relación entre las partes de Lope y las de Diferentes autores:

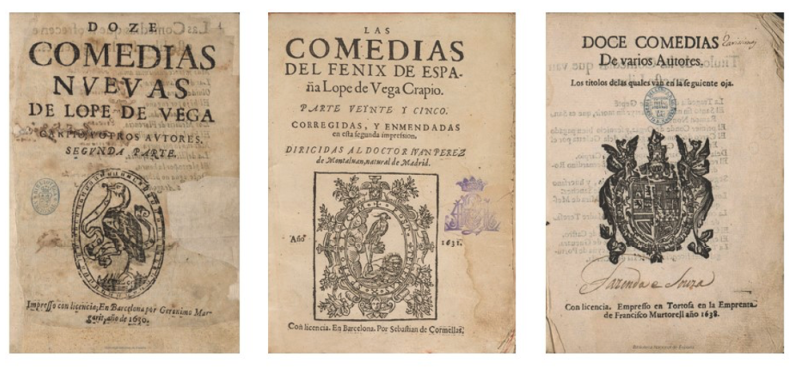

Durante los años de suspensión de licencias, los empresarios del libro, sobre todo sevillanos, intentaron salir a flote con operaciones que sorteaban la legalidad, y la colección dio lugar a la aparición de supuestas partes con diversos tipos de falsificaciones, como cambios de fechas y lugares de impresión, reaprovechamiento de materiales anteriores, recopilaciones de sueltas, etc. Estos sería los casos de la Parte II de Lope y otros autores (Barcelona, Margarit, 1630), Parte XXV de Lope y otros autores (Zaragoza, Vergés-Soto Velasco, 1631; Barcelona, Cormellas, 1631), Doce comedias de Lope de Vega Carpio, parte XXIX (Huesca, Lusón, 1634), Doce comedias (Tortosa, Martorell, 1638), Parte LVII de Diferentes Autores (Valencia, Sansoni, 1646)44. Las portadas de tres de ellas se muestran en la imagen siguiente:

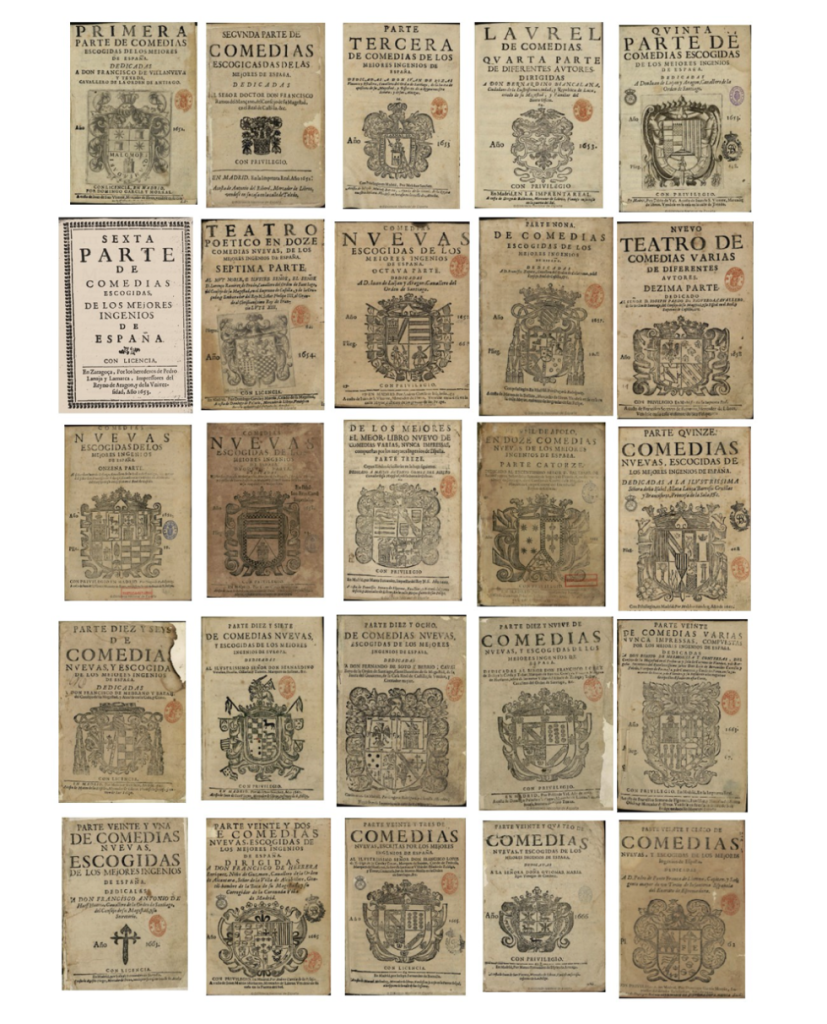

El final de la colección de Diferentes autores coincidió brevemente con el inicio de la que habría de dominar buena parte de la segunda mitad del siglo XVII, la denominada de forma abreviada Comedias nuevas escogidas, o simplemente Escogidas, una importante serie, habida cuenta del número de volúmenes que la componen —47 entre 1652 y 1681— con 577 comedias, bastantes de ellas cercanas a los momentos de escritura y primera representación. Con fecha de 1704 hay una pretendida Parte XLVIII, pero ya muy separada del tiempo en que sin apenas lapsos habían aparecido los volúmenes anteriores. Emilio Cotarelo (1931-1932) publicó un catálogo abreviado de los diferentes volúmenes, con mención de las comedias que contienen, que, a pesar de sus carencias y algunos errores, hoy sigue siendo de consulta imprescindible, dada la importancia de la colección y la falta de un trabajo más completo sobre ella. Lamentablemente, el intento de Antonio Gasparetti (1931-1938) de describir con detalle cada uno de los volúmenes se quedó en el comienzo. Tampoco ha seguido adelante el planeado por Alessandro Cassol (2003). Algunas de las partes sí que han suscitado un interés especial. Destaca, por los problemas que suscita y la atención prestada, la VI (1653), a la que han dedicado estudios Maria Grazia Profeti (1976b) y Don W. Cruickshank (2010)45. Asimismo, las preguntas que plantea la Parte XLVII (1681), compuesta por comedias de Antonio de Solís, han sido abordadas por Profeti (1975).

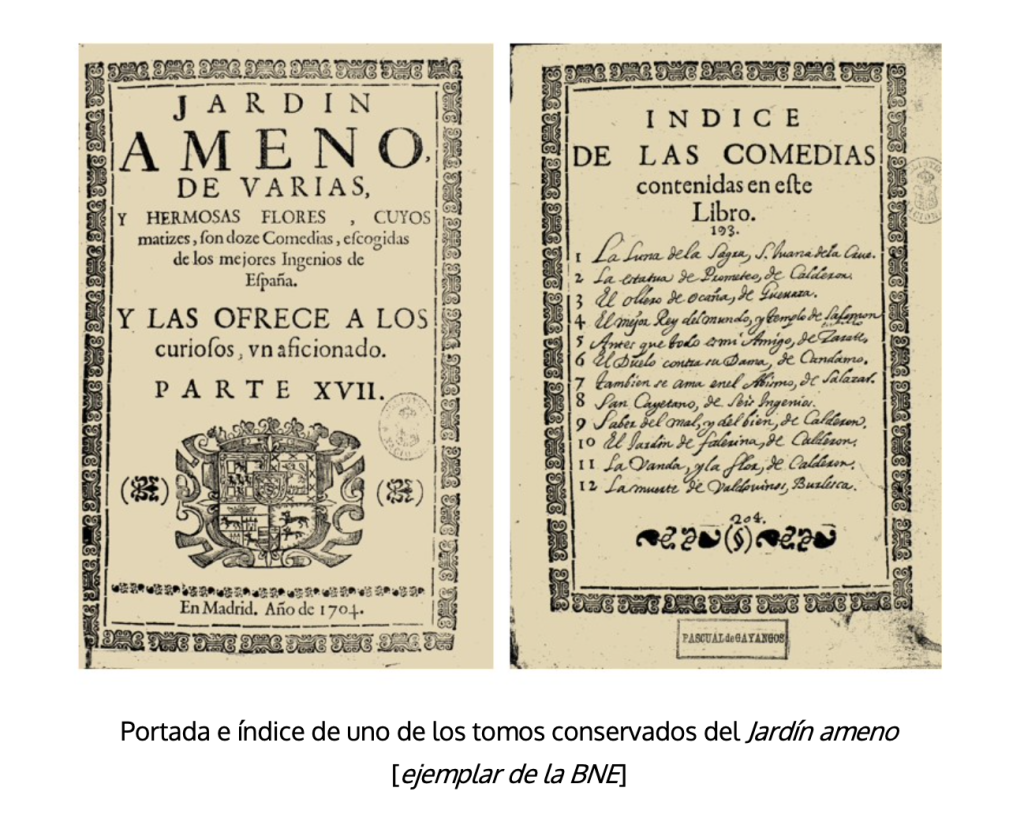

La colección conocida como Jardín ameno es la tercera y última grande de autores diversos del siglo XVII, con prolongación a los primeros años del XVIII. Con ella se pone en evidencia la decantación que experimentó la edición teatral hacia el formato de sueltas. Esta posibilidad activada desde los comienzos, como se vio, se irá haciendo progresivamente con la primacía. El conjunto en cuestión se compone de comedias seriadas, con el 342 como número más alto, que pueden comercializarse por separado o agrupadas de doce en doce, hasta un total de 28 volúmenes, en cuyas portadas reza la fórmula Jardín ameno de varias y hermosas flores, cuyos matices son doce comedias escogidas de los mejores ingenios de España. Los títulos de las comedias en los índices se rellenan a mano.

Lo fueron sacando a la luz desde Madrid los Herederos de Gabriel de León entre 1686 y 1704. De la predilección de los clientes por la adquisición en sueltas nos da idea el que hoy solo se tenga noticia de una docena escasa de volúmenes desperdigados en distintas bibliotecas. Los impresos sueltos proceden de diferentes talleres, y es normal encontrar para cada número bastantes ediciones; lo que también debe ser tomado como indicio de una alta demanda. Por otro lado, algunas calas sobre la posición de estos impresos en la transmisión textual de algunas comedias estudiadas tienden a señalarlas como ascendentes de una porción significativa de las obras del XVII que perviven en el XVIII. Podemos hacernos una idea de distintos aspectos de la colección a través de los trabajos de Jaime Moll (1982 y 1983), Kurt Reichenberger (1989) y Eva Rodríguez (2012), que ha mostrado su intención en dedicarle el estudio en profundidad que merece, y ha ofrecido ya un adelanto.

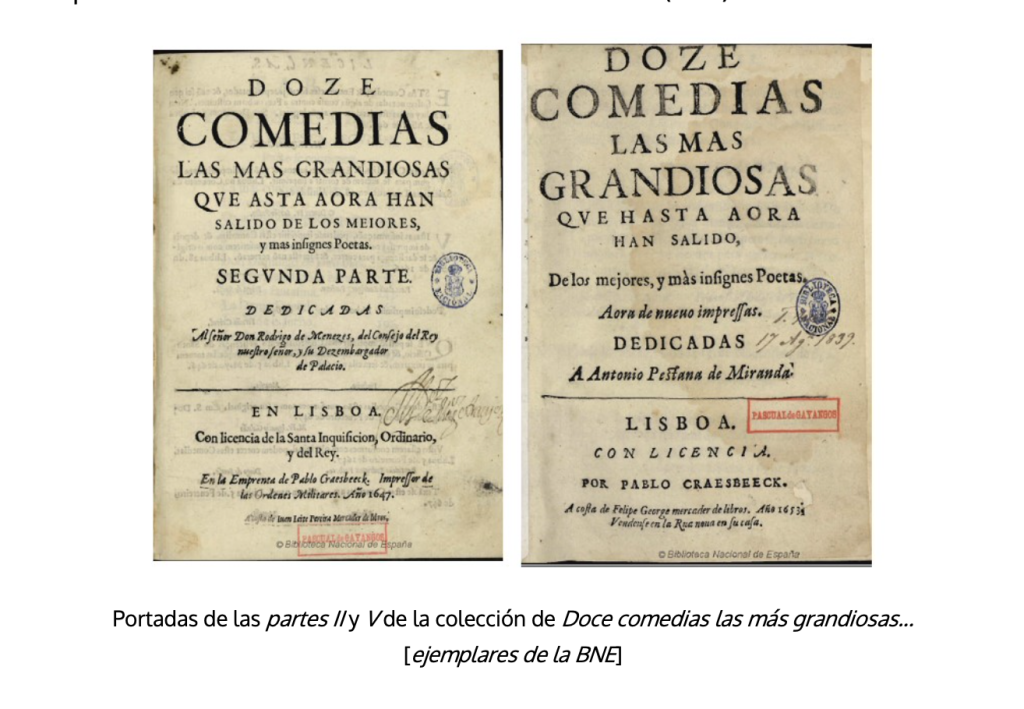

De tamaño mucho más reducido que las tres vistas es la colección conformada por las cinco partes publicadas en Lisboa entre 1646 y 1653, conocida por la fórmula que encabeza sus portadas Doce comedias las más grandiosas. Los volúmenes contienen piezas desglosables de autores secundarios o ya editadas. M. G. Profeti ha realizado una primera aproximación al conjunto (1978), del que también se ha ocupado más recientemente G. Gómez Sánchez-Ferrer (2017).

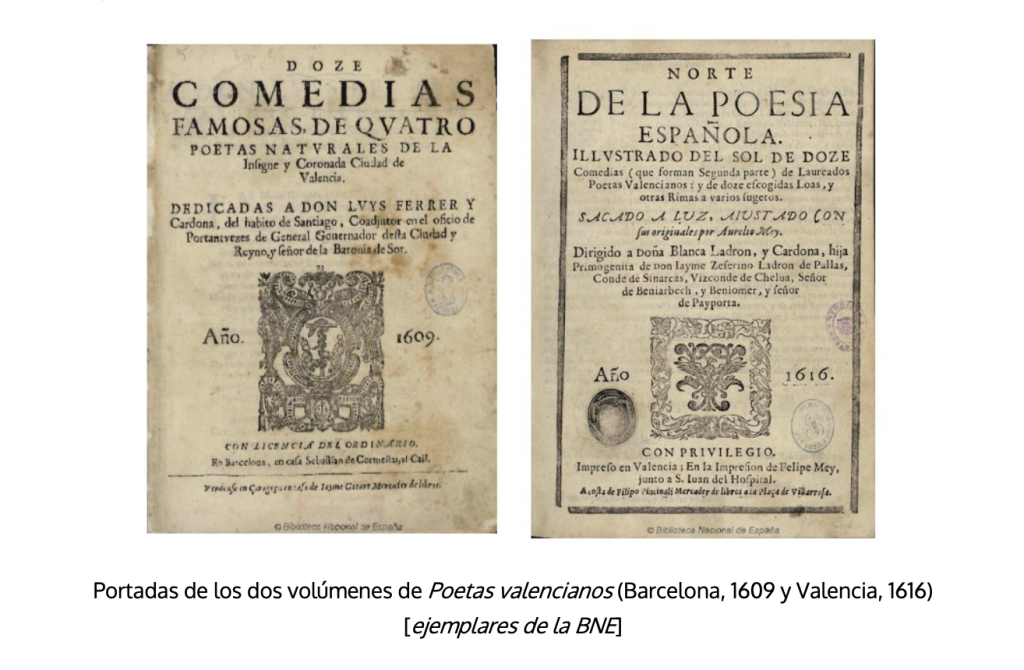

Años antes, en la primera fase de impresos teatrales, habían aparecido en Valencia los volúmenes Doce comedias famosas de cuatro poetas valencianos (1608) y Norte de la poesía española (1616), que acogen las obras de dramaturgos que desarrollaron su labor en la capital levantina y contribuyeron a su auge teatral. Hay en ellos rasgos que remiten a los impresos dramáticos del siglo anterior junto a otros de los nuevos tiempos, como que sean doce las piezas reunidas. Su análisis bibliográfico se debe una vez más a M. G. Profeti (1988b).

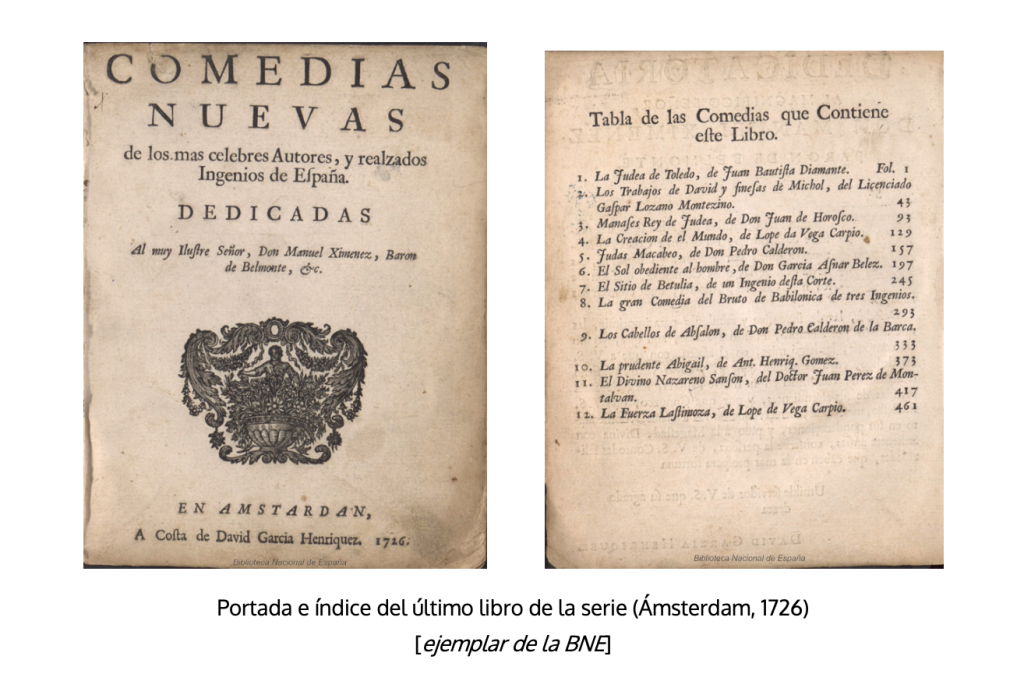

Tampoco están conectados explícitamente como colección, aunque existen firmes lazos entre ellos, tres volúmenes publicados más allá de las fronteras españolas entre los últimos años del siglo XVII y el primer cuarto del XVIII: Doce comedias las más famosas que hasta ahora han salido a luz (Colonia, Manuel Texera Tartaz, 1697), Comedias escogidas de diferentes libros de los más célebres e insignes poetas (Bruselas, Manuel Texera Tartaz, 1704) y Comedias nuevas de los más célebres autores y realzados ingenios de España (Ámsterdam, David García Henríquez, 1726). A pesar de tan dispares pies de imprenta, los tres fueron publicados en Ámsterdam, en el entorno de sefardíes holandeses. Harm den Boer ha dado a conocer los términos de la falsificación perpetrada en los dos primeros volúmenes, cuya intención podría haber sido evitar el rigorismo de los rabinos (Boer 1989). Los datos del tercero son auténticos, lo que podría encontrar una explicación coherente no solo en la diferencia cronológica, sino también en la alta concentración de comedias veterotestamentarias que presenta —diez de doce—, que lo haría parecer afín a los intereses espirituales del control religioso de la comunidad sefardí (Vega 2013b, 65-67).

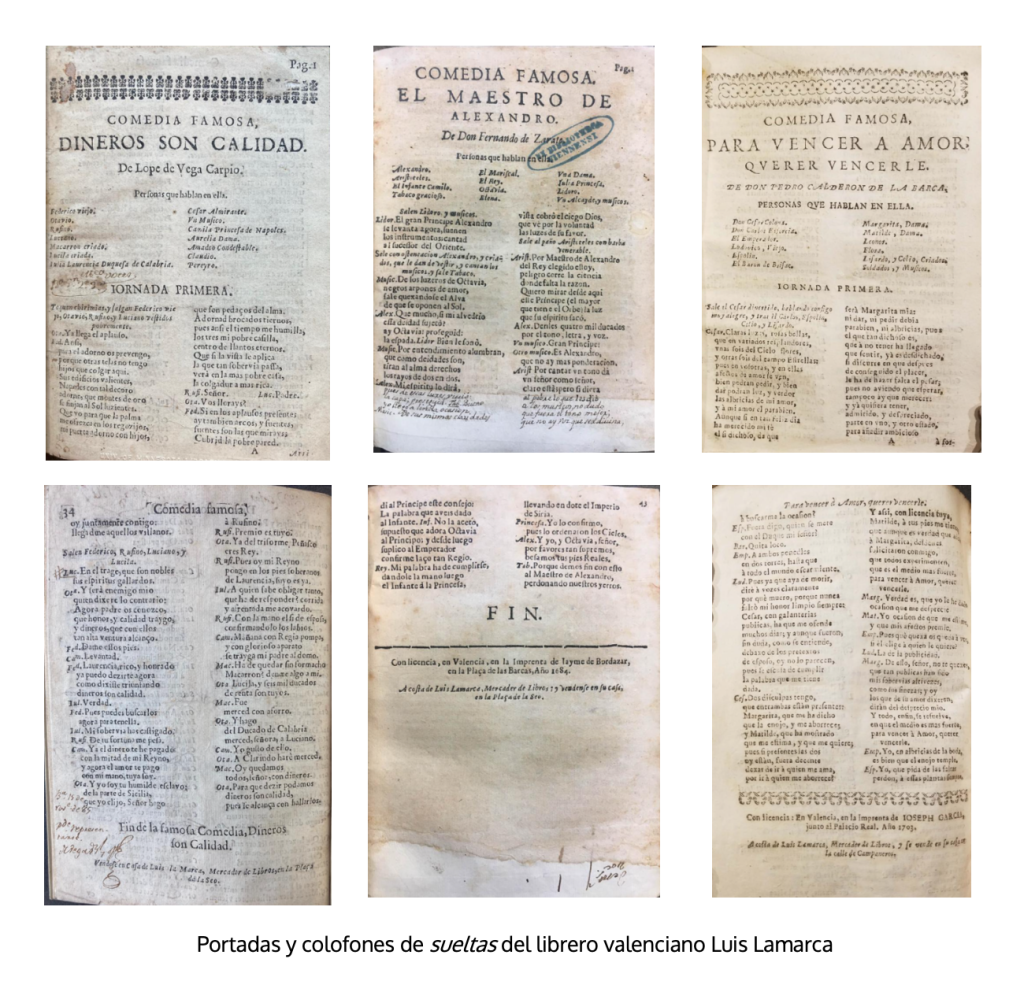

Recientemente, Paula Casariego (en prensa) ha dado noticia de la recuperación de los volúmenes de Comedias escogidas, las más selectas (1688) y Laurel de comedias escogidas (1689), y de la localización de otros tres desconocidos, iniciativa del librero valenciano Luis Lamarca, que habría intentado alimentar el mercado teatral más allá de la última parte de la colección de Nuevas escogidas, aparecida en 1681. No son unidades bibliográficas como tales, sino que están compuestos de doce sueltas, a la manera del Jardín ameno.

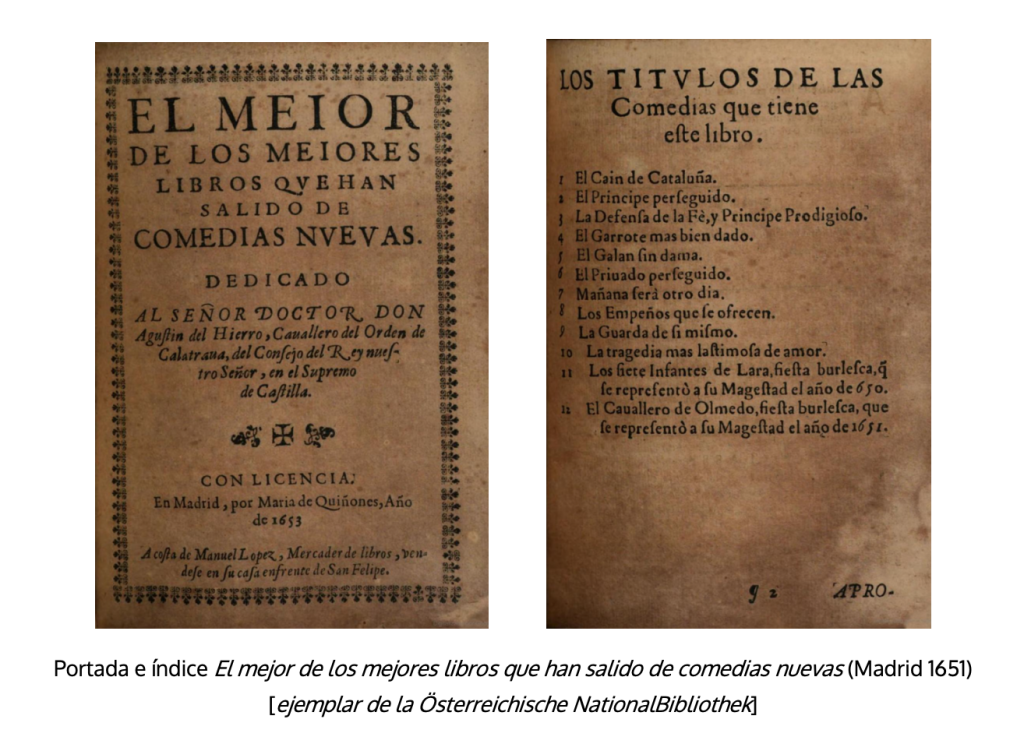

A lo largo del siglo XVII aparecieron otros tomos aislados, como Cuatro comedias de diversos autores (1613) o El mejor de los mejores libros que han salido de comedias nuevas (1651).

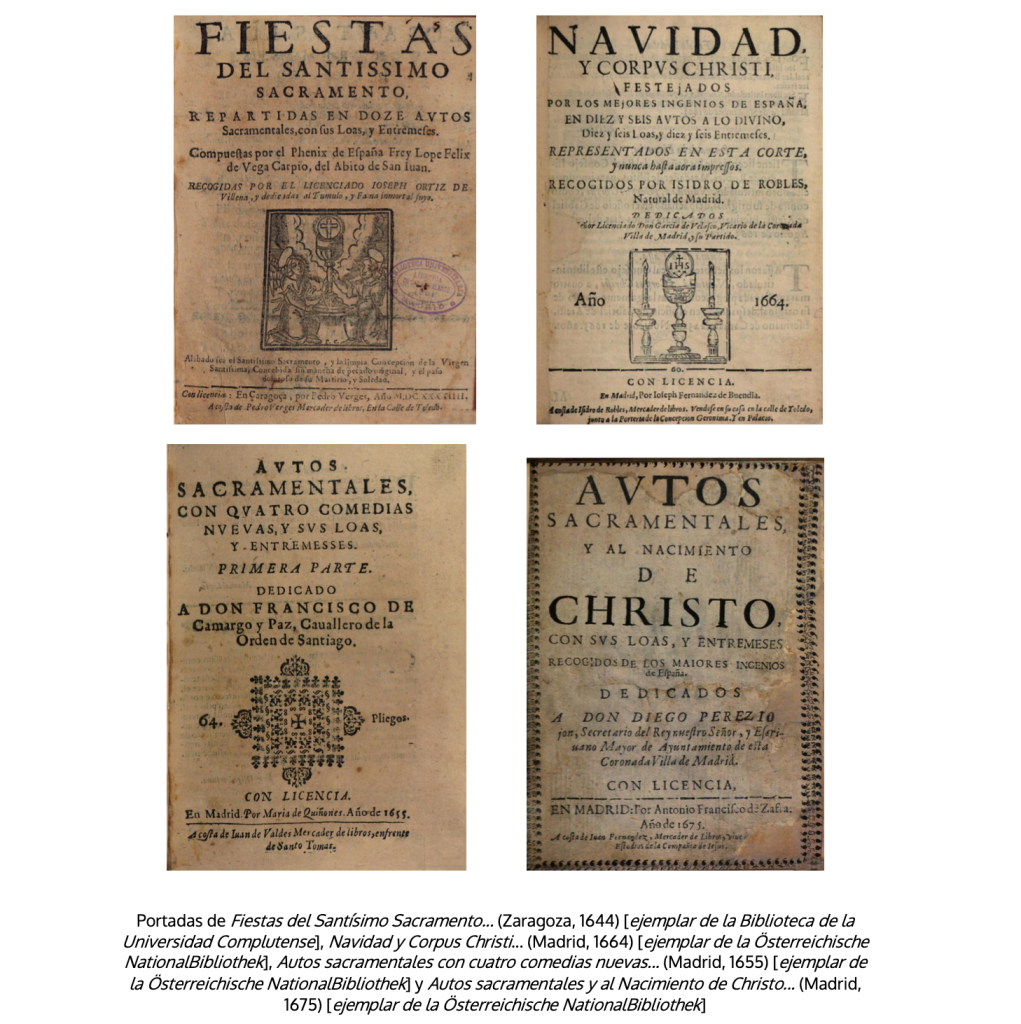

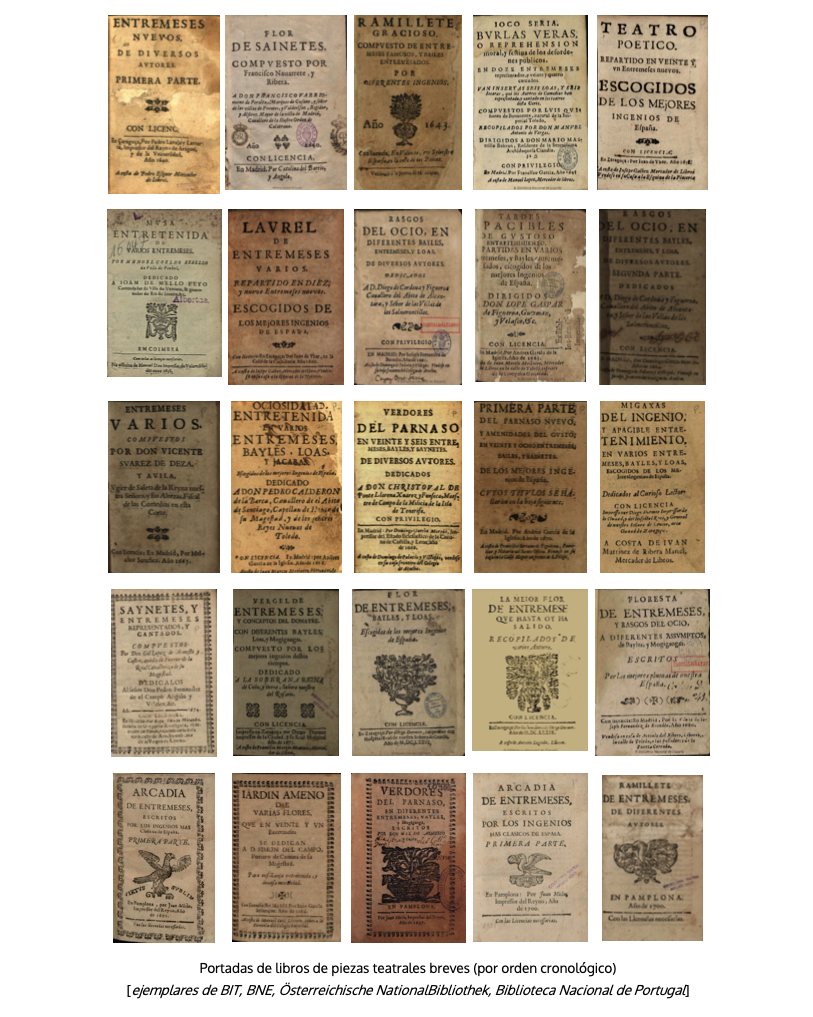

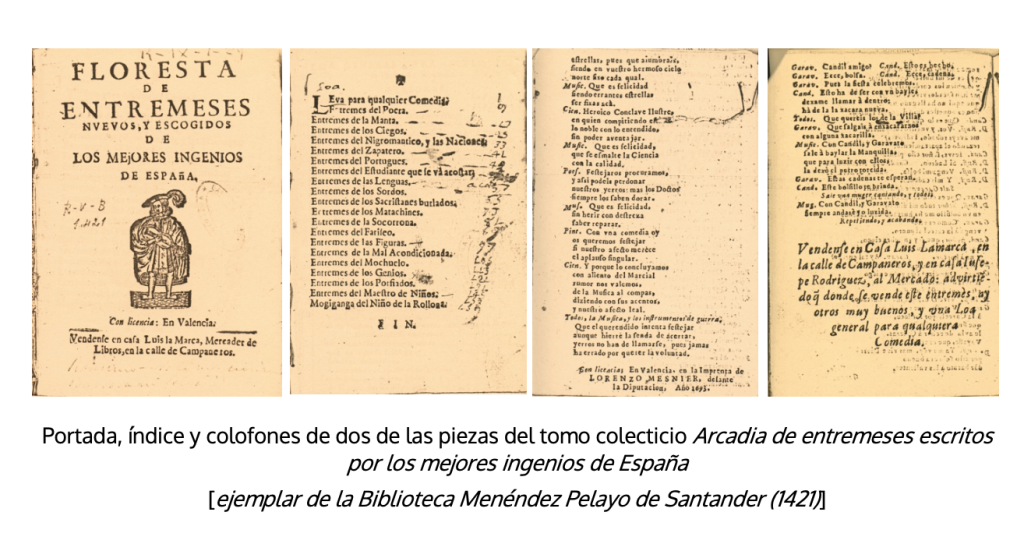

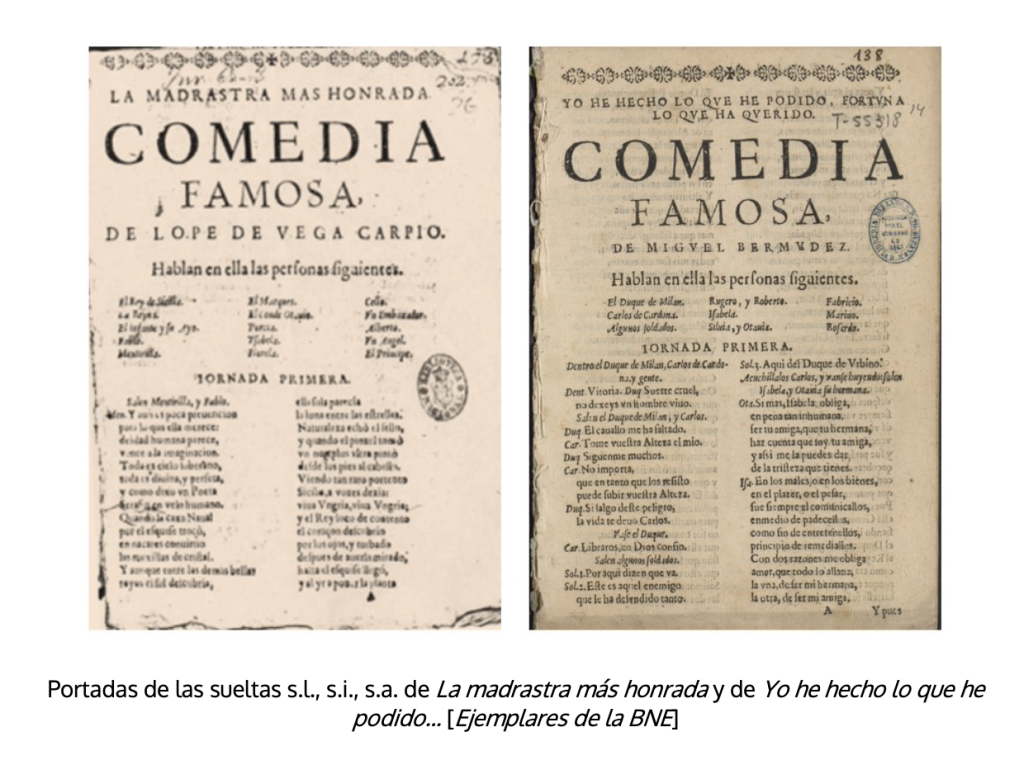

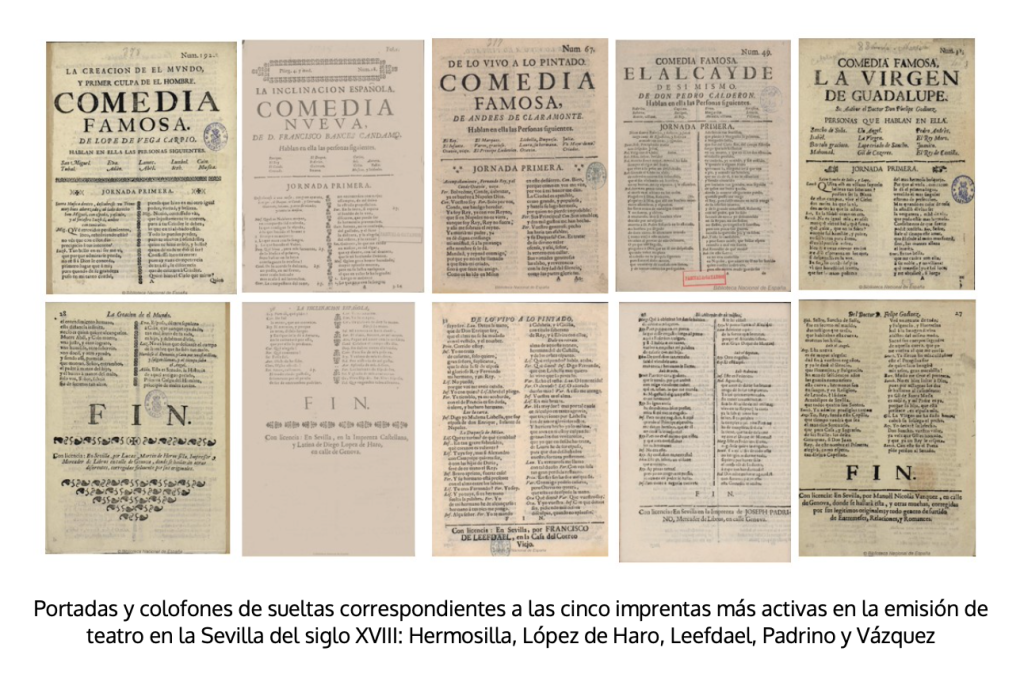

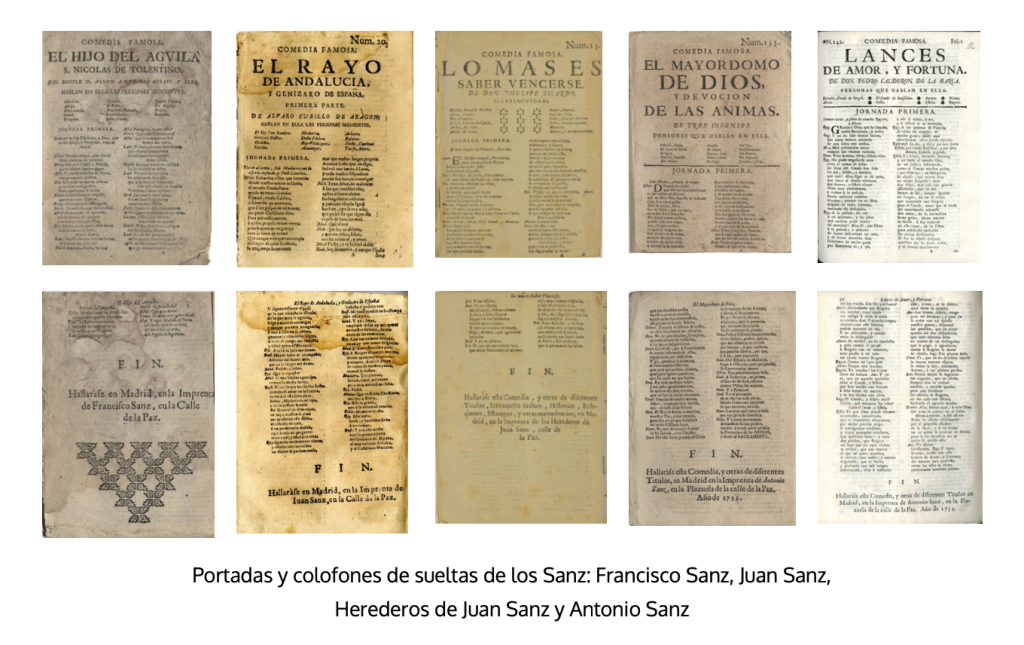

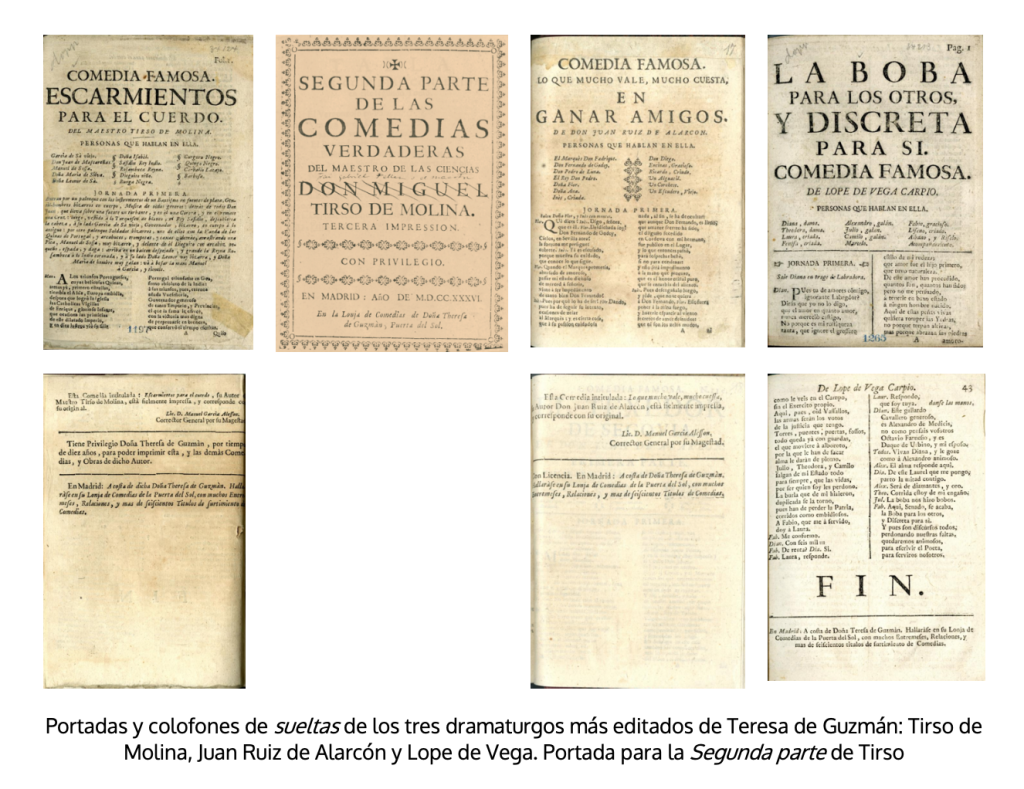

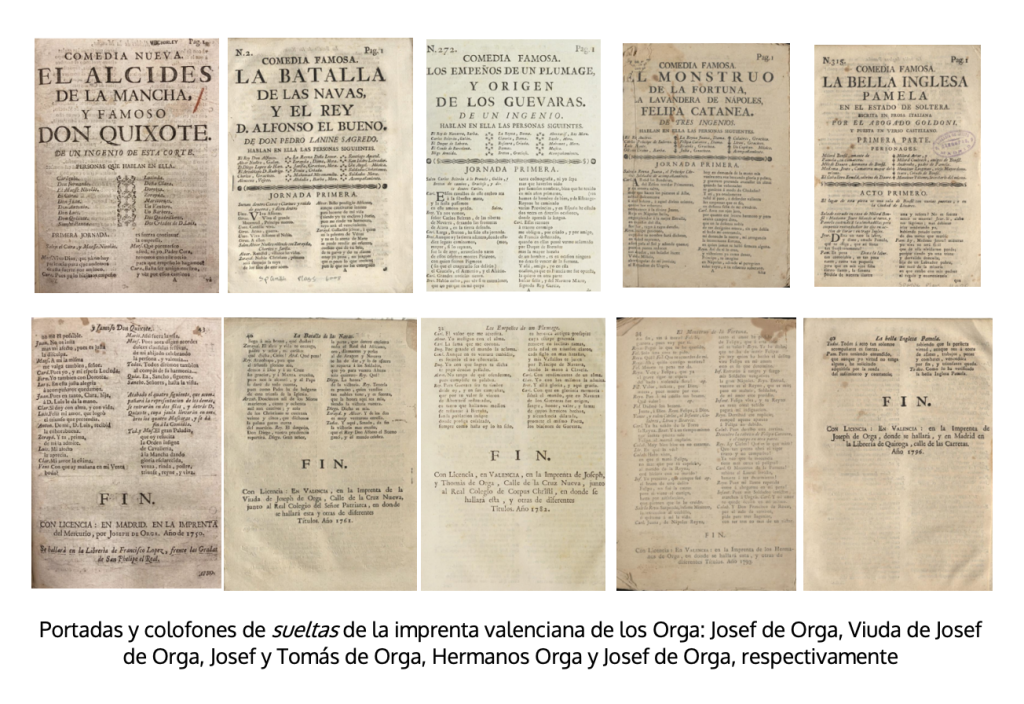

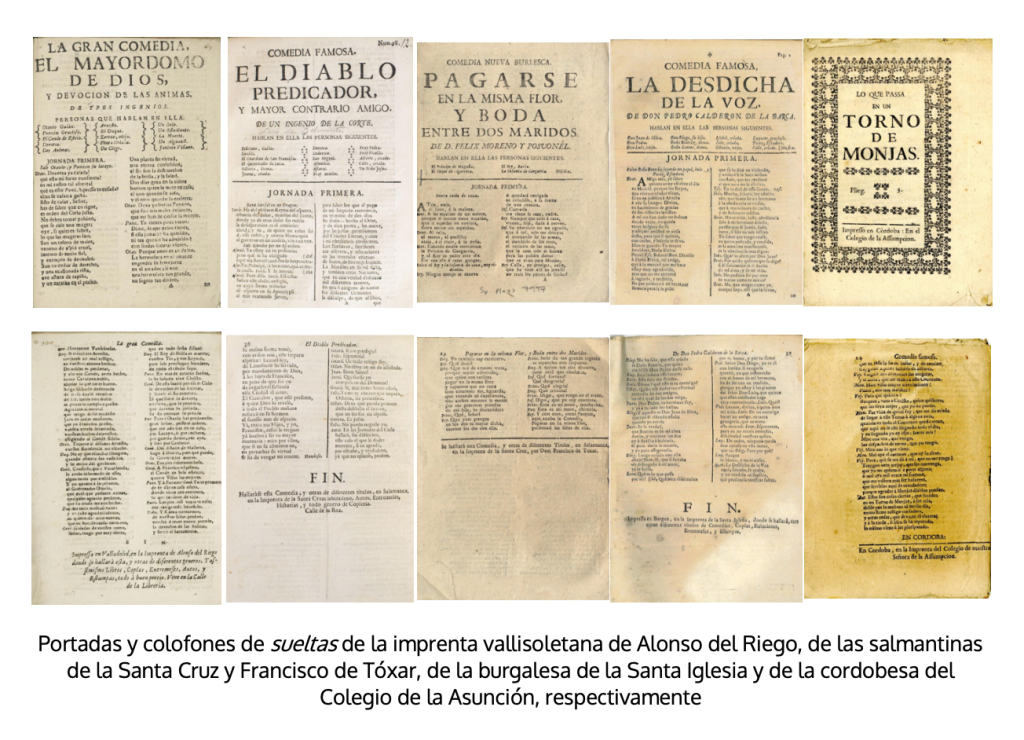

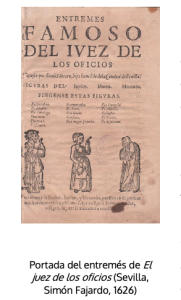

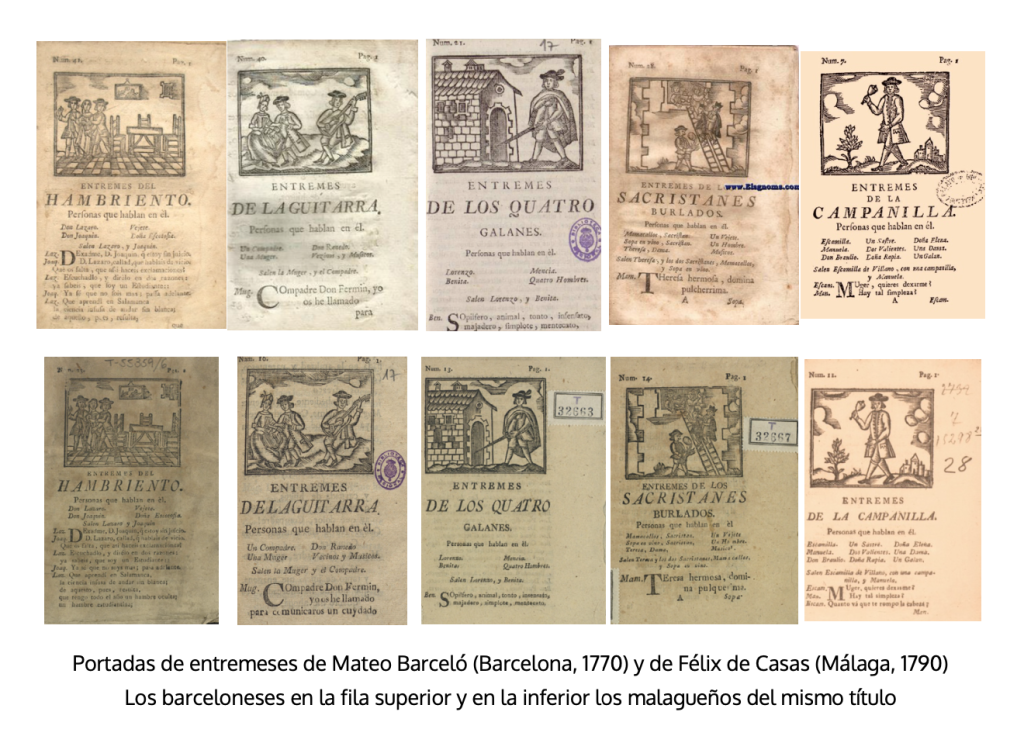

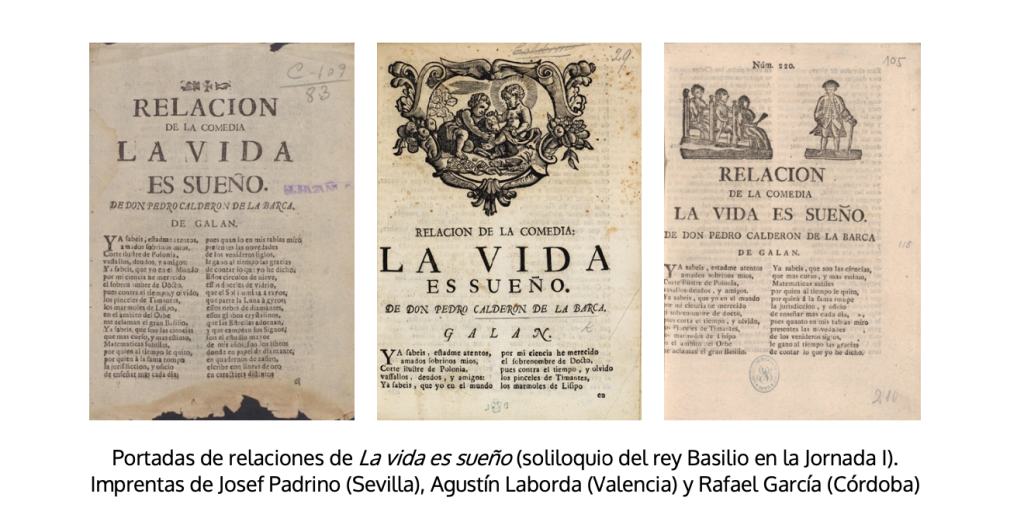

Como se ha apuntado, es evidente la diferencia de trato que recibieron los distintos géneros dramáticos a la hora de ofrecerlos como lectura, lo que supone un claro contraste con su vida escénica primigenia. En los escenarios la unidad significativa era el espectáculo. Lo que al público se le ofrecía era una multiplicidad de modalidades dramáticas y artísticas, tanto en las representaciones profanas, con la comedia de elemento central, como en las religiosas, con el auto sacramental de núcleo. Sin embargo, salvo escasas excepciones, esta variedad genérica no se reflejaba en su dimensión impresa. Desde los inicios se aprecia cómo los empresarios del libro, responsables principales de la nueva vida de los textos dramáticos, focalizaban su interés en las comedias, en menoscabo del otro género central, el auto sacramental, y del resto de composiciones breves que los acompañaban en su vida escénica.